文字的意义

浮世绘在分类上属于“绘画”,但画面能传递的信息是十分有限的。为了提供更丰富的信息让读者了解画作,浮世绘上有着大量不同的文字作为辅助。有画作名称/系列名称、有画师署名、落款印章、版元印、雕师摺师印、改印、还有日期、和歌、题词等等。

这些文字信息可以快速回答我们对一幅画的疑问。它们就像新闻学中的“5W1H”一样,涵盖了方方面面的信息。一张浮世绘放在面前时,我们会想问些什么问题来增加对它的了解呢?我会问自己:这是谁的画(who)?画的是什么,是单张作品还是系列中的一张(what)?创作于什么时代(when)?出版商是谁,谁负责制作了这些艺术品(how)?我们为什么要了解这些信息,它们有什么用(why)?让我们带着这些问题,逐一分析浮世绘中的“附加文字”。

What:画作名/系列名

简单来说,就是一幅画的“标题”,能快速定义一幅画的性质,了解画面想表达的基本内容。比如浮世绘中的役者绘很容易和美人画、英雄武将画混淆,尤其是是刚入门的爱好者很难仅凭画中人物来分别画的究竟是美人还是歌舞伎中的女形演员,也很容易混淆传说故事中的武将和戏台上的英雄。此时标题就起到了定性的作用。

役者绘通常以戏目名称、剧中人物名称、演员的艺名为标题。比如《绘兄弟忠臣藏》《忠臣藏五段目》《四谷怪谈》《助六由缘江户樱》《菅原传授手习监》《劝进帐》这些是剧目名,《判官》《藤娘》《曾我五郎》这些是剧中的角色名,《坂东彦三郎》《市川团十郎》《瀬川菊之丞》《松本幸四郎》《中村吉右卫门》则是家喻户晓的演员名。如果标题中包括以上内容,说明这张画上描绘的是舞台上的场景。

<坂東三津五郎 市川男女蔵>; 歌川丰国; 1798年

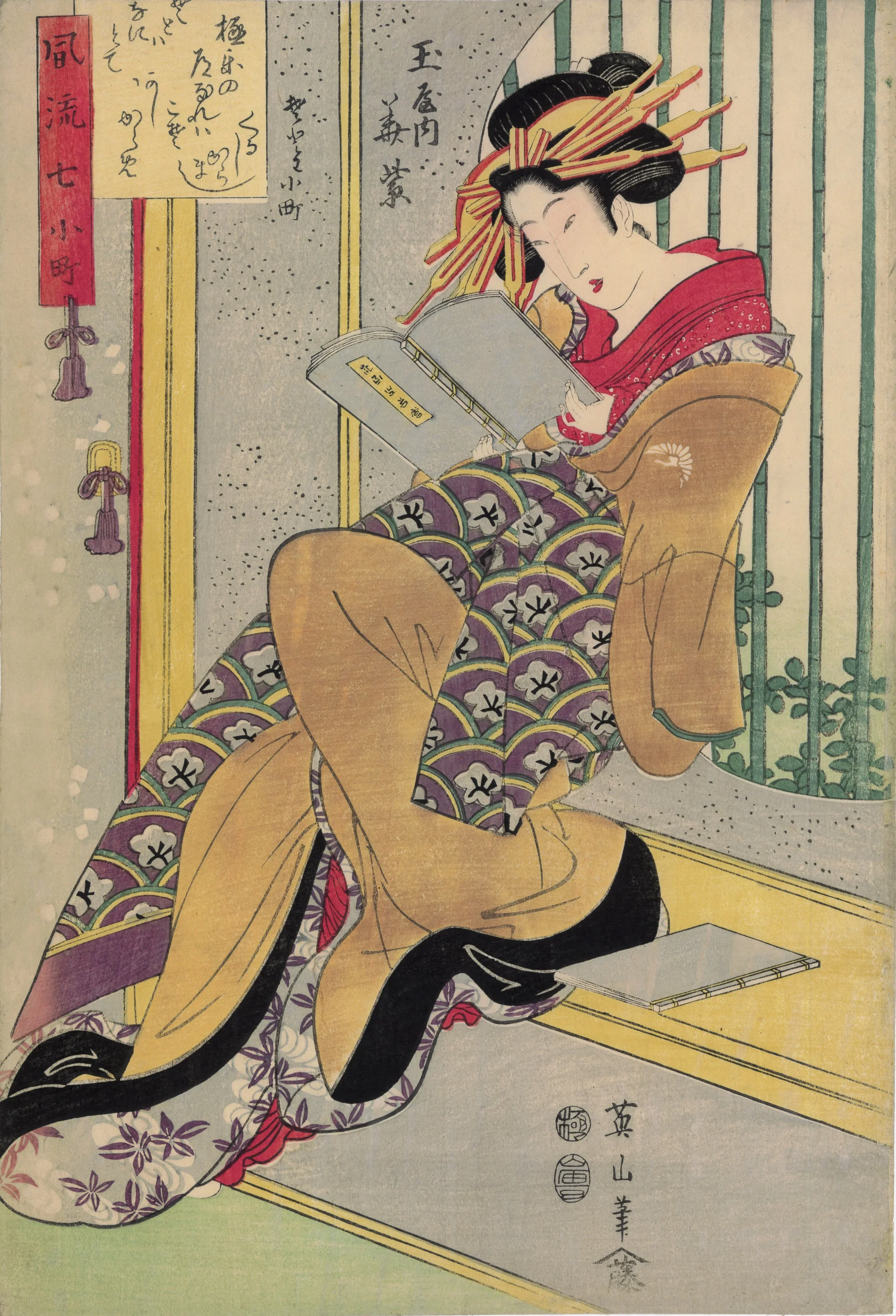

画作名

美人画的标题也很直观易懂,比如《当世游里美人合》《当时全盛美人揃》《青楼十二时》《高名美人六家撰》《风流七小町》《歌撰恋之部》《妇女人相十品》《北国五色墨》等等,名称中带有“美人”“青楼”“吉原”等字样,或是标题中包括“难波屋”“扇屋”“玉屋”等游郭茶楼的名字。美人画的主角大多是吉原的游女艺伎,标题就清晰点出了她们的身份,以防与役者绘中扮演女形的演员混淆。

<青楼美人六花仙扇屋花扇>;鸟文斋荣之; 1794年

“青楼美人六花仙”为系列名;“扇屋花扇”为画作名

历史武将绘则大多包括“名将”“义勇”“合战”“水浒”“源平”“三国”等字样,有的还加上了人们熟悉的“源义经”“源九郎”“弁庆”“浪里白条张顺”“关云长”等人物称号。从标题中既可联想到家喻户晓的故事和英雄人物。

除此之外,标题还提供了一个重要的信息:这是单幅作品还是系列作品中的其中一张。这可以分为两种情况,一种依靠的是“数字”,比如《风流七小町》说明这个系列是由7张单幅作品组成的系列,《忠臣藏5段目》说明是这出戏的第五幕。风景画的标题中系列名更是重中之重,歌川广重的《东海道五十三次》应当至少有53张,葛饰北斋的《富岳三十六景》则至少有36张,《近江八景》《江户名所百景》同理。另一种情况则是用人人耳熟能详的组合词代指系列,比如《雪月花》是日本人极其熟悉的组合,因此如果一张画的标题中有“雪”,那么极有可能还有另外两张“月”“花”与它共同组成系列。

标题能用来分辨题材、体裁、画作数量,是信息高度密集又最简明易懂的部分,同时也是人们赖以辨识、记忆、传播画作时的载体,因此标题是所有文字信息中历史最悠久、也最重要的部分。

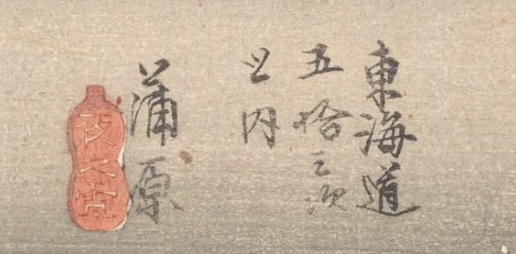

<东海道五十三次 蒲原 夜雪>; 歌川广重; 1833-1834年

标题名

Who:画师落款

虽然我经常强调浮世绘是由画师、版元、工匠配合完成的综合艺术,但画师无疑是制作团队中最闪耀的明星,它们的署名也是读者最关心的信息之一。一般情况下,画师会在画面的下半部分(比如左下角或右下角)留下自己的署名落款。最常见的署名就是墨书画号,比如“奥村政信笔”“哥䜆”“广重画”“湖龙斋画”“香蝶楼笔”“鸟居清满画”“一勇斋国芳”等。

但需要注意的是,有一些名字是由师徒几代传承共用的,但这点并没有反映在画师的落款之中。比如歌川国贞在继承了恩师之名开始以“丰国”之名落款,但画上并不会写明是初代丰国还是三代丰国,需要结合作画风格、创作年代来分辨。有的画师还喜欢变更画号,不同时期的作品署名可能完全不同,需要对画师的画号变迁有足够的了解,才能正确分辨作者是谁。还有一些用印章或记号表达身份的特殊落款,比如歌䜆在名声大噪后曾苦于被同行模仿或盗版,因此他的画中有一部分除「哥䜆」落款之外,还加盖了一枚红色的“本家”印章,以彰显作为原创者的身份;还有葛饰北斋曾使用“卍”为画号,歌川派的画师中很多人会用高度图案化的“年”字为落款等等。

画师落款

How:版元印/匠人印

同样是在画面的下半部分,还有一系列印章可以让我们窥见浮世绘背后的制作团队和制作流程,这就是版元印和匠人印。

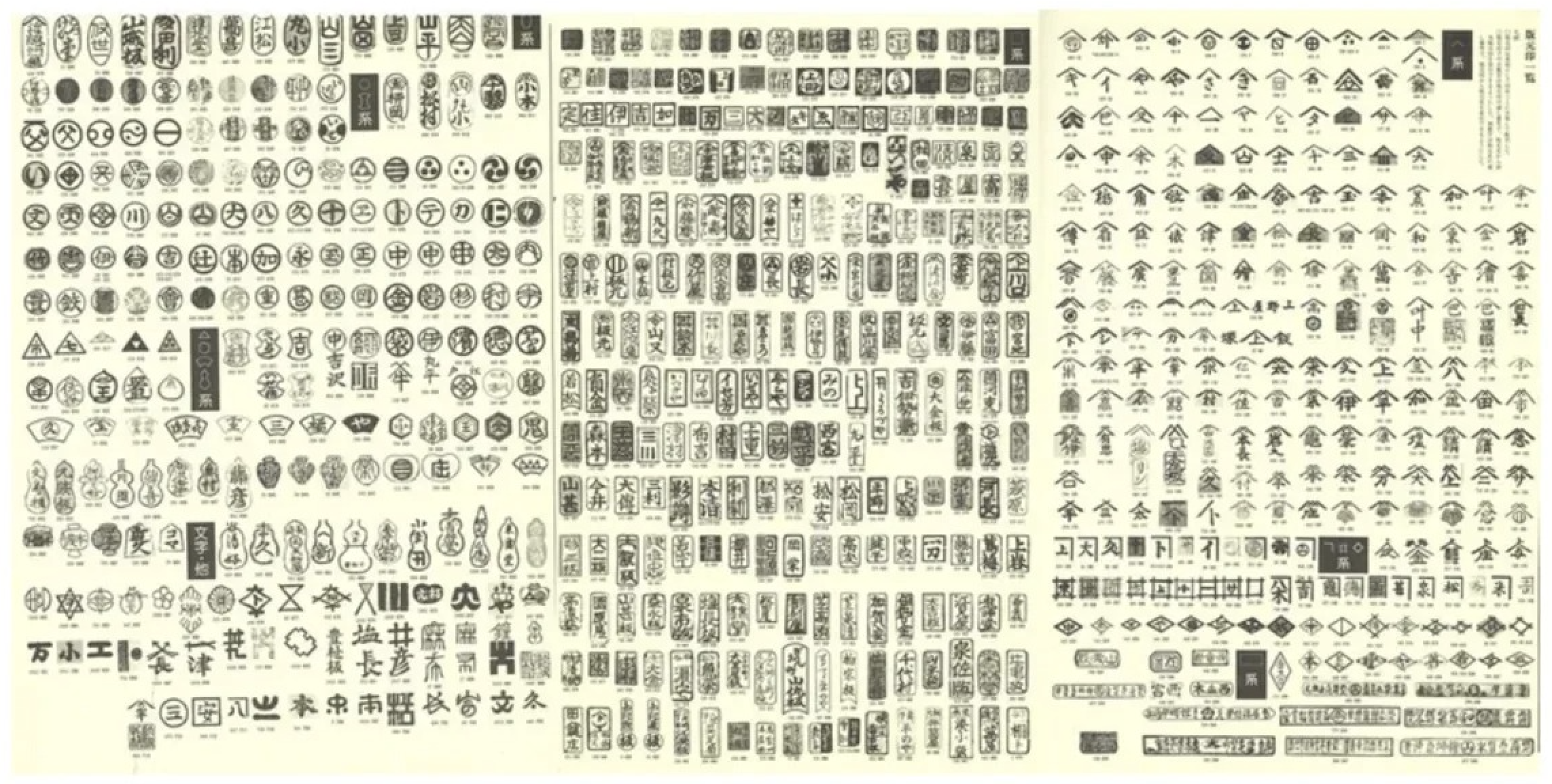

版元是指负责企划、出资、销售的出版商,为了打响自己的名号,获得更高的市场竞争力,版元会将自己的姓名、商号名、地址等信息加工成颇具艺术感的印章盖在画上,像现代商品的商标一样,增加辨识度。

版元印

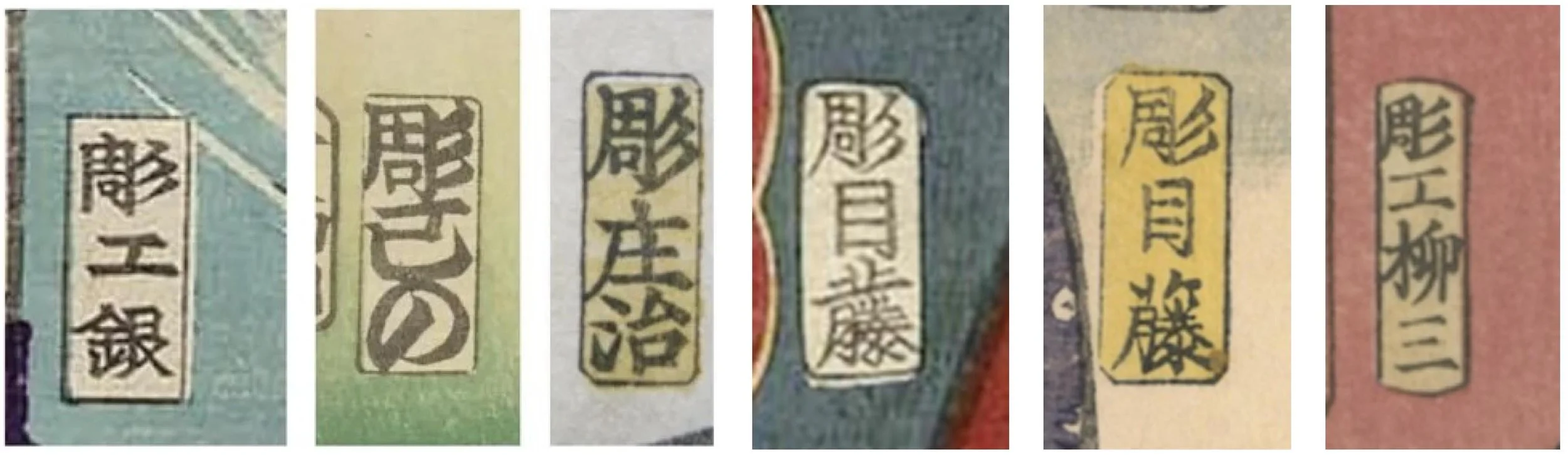

还有中晚期才开始越来越频繁出现的雕师印、摺师印。江户中晚期之后,锦绘印刷技法的发展进入了全盛期,到了专业匠人可以凭借技术打响“品牌”的阶段。技术顶尖的雕师、摺师保证了浮世绘的制作质量,同样在坊间享有盛名,逐渐赢得了与画师、版元一起在画作上署名的权利。

雕师印

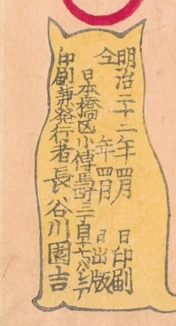

When:日期/改印/极印

这是个比较难解决的问题,很多浮世绘都没有记载明确的初版年月日,即使有记载也未必完整,这个情况在早期浮世绘中格外明显。

到了中晚期,尤其是幕末-明治时期的画作中出版时间信息记载就较为清晰完整了,一般在画作的边缘或角落用文字写明,如“明治十五年二月”。

江户时代的日期记载则通常以“年月印”的方式出现,需要一点背景知识才能解读。所谓“年月印”是一个椭圆形的印章,圈内上半部分是这一年的干支,下半部分则是出版的月份,比如“子四”指的是“壬子年四月”,也就是嘉永5年(1848)的4月,“辰二”是“丙辰年二月”,也就是安政2年(1856)的2月。

年月印并不是版元随心意加盖的,而是江户时代政府出版物审核系统的一部分,又被称为“改印”或“极印”体系。它最早诞生于宽政2年(1790)是,宽政改革中为了控制出版业而设立的审查体系。每一张画在正式印刷上市之前都必须接受町奉行的检查,町奉行相当于今天的市长/区长+公安局长,负责统管一个区域内的行政与治安。他的工作之一就是确保每一张出版的浮世绘都不包含触犯幕府威严的内容、不过度奢侈、禁止有伤风化的内容等等。审查通过的画作会被加盖一枚圆形的“极”字印章,有这个印章的画作才能在市场上贩卖。

改印随着幕府的政令变动几经变革:

1790-1842年间是以圆形“极印”为基础,搭配年月印或由本地出版商加盖的行事印;

<风流略六哥仙小野小町>;鸟文斋荣之; 1793-96年

极印

1843-1847年间因天保改革政令发布,改为由当地基层官员“名主”加盖姓名章表示经过审查,一般需要两人分别检查并盖章,再辅以年月印;

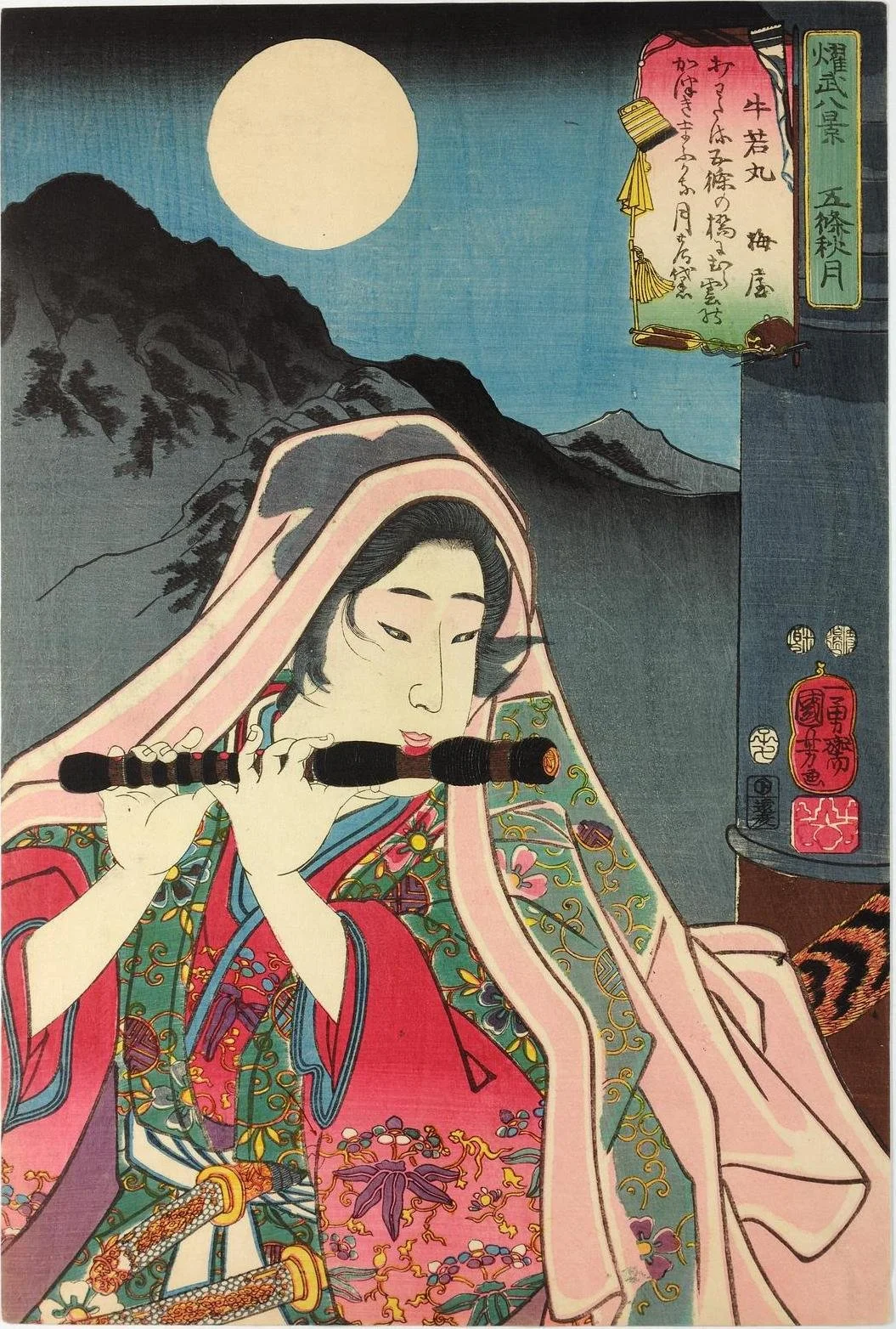

<耀武八景 五条秋月>; 歌川国芳; 1852年

上:名主印

左:年月印

1853年后名主印又被废除,改为圆形“改印”加年月印。

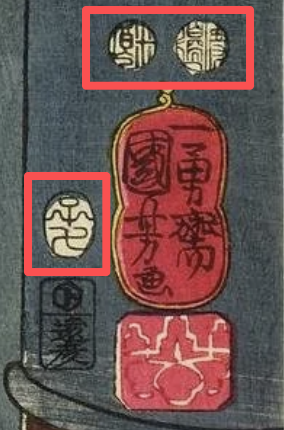

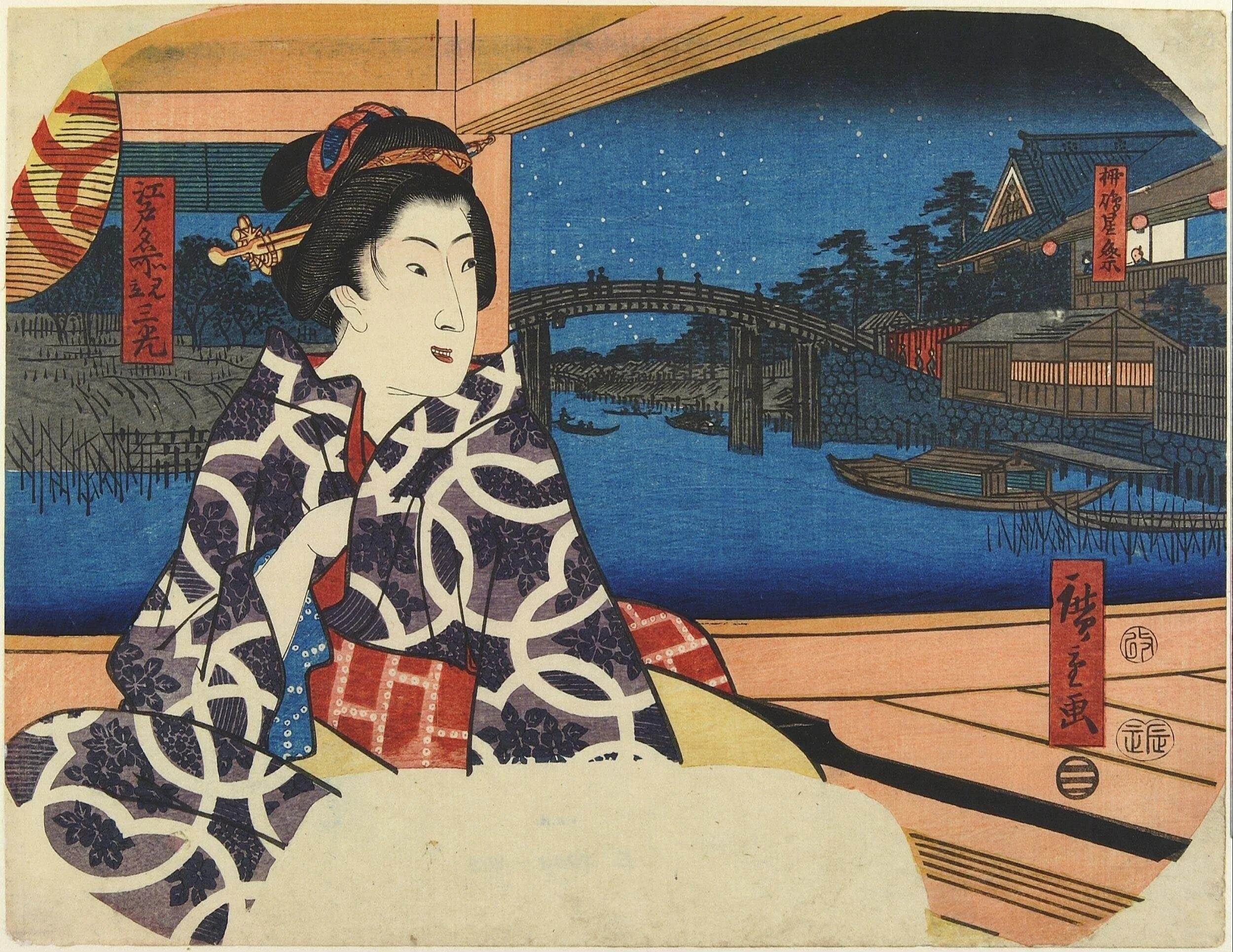

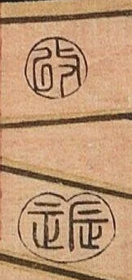

<江户名所见立 三光 星祭>; 歌川广重; 1856年

改印+年月印

此后几经反复,到明治8年(1875年),明治政府要求用文字注明具体发行日期,改印制度才宣告终结。研究者通过整理分析改印的变化,可以精准定位大部分19世纪浮世绘的出版时间,并以此为基础建立起了浮世绘诞生、发展、变革的历史时间轴。

<东风俗年中行事 一月>; 杨洲周延; 1889年

具体发行日期

Why:为什么要了解这些信息,有什么用?

比较早期、中期、晚期的浮世绘就会发现,时代越晚,画作上的文字信息就越多、越全面。早期的画作中有时连标题和画师名这些最基础的信息都不完整,更遑论出版时间等细节,判断解读的难度很大。进入19世纪之后,浮世绘的技术、题材、市场越来越繁荣,画作中的信息也越来越规范、越来越完整。

这是为什么呢?很简单,是商业动力在推动着这一变革。比如画师的署名变得更重要了,越来越多的画师活跃在市场中相互竞争,一个人们熟悉且认可的名字就是最好的招牌。因此在中晚期出现了“画师袭名”现象,就像在画师落款一节中聊到的那样,弟子会直接继承恩师的落款,以便维持“品牌”的竞争力。这种情况在早期画家中十分罕见,早期画师即使同属一个流派或是师徒传承关系,也各有自己的画号,至多继承恩师名号中的单字,不会像中晚期画师们那样完全袭用恩师的落款。

版元也同样重视署名带来的商标宣传效果,他们希望让读者形成购买习惯,维持品牌口碑,与其他版元竞争市场份额,吸引更多的读者持续关注自己出版的画作,版元印就起到了宣传和固定品牌的作用。

标题能帮助读者快速锁定购买目标,比如役者绘中的戏目名称和演员艺名都起到了吸引歌舞伎爱好者注意力的作用。同时对于政府来说,浮世绘中的文字信息也是社会管理的重要一环,越来越细致的改印审核体系从侧面展示了幕府对江户时代文化与精神方面的控制力。

那今天的我们为什么需要了解这些信息呢?浮世绘是一种绘画艺术,按道理来说我们只需要关注画面内容,欣赏构图、色彩、线条、神韵既可,为什么要关注这些与画面无关的文字信息呢?

首先,读懂浮世绘中的文字能加深对画作内容的理解,这点在前文已经详细聊过了,让我们换个角度来聊聊这些信息组合在一起又发挥了什么重要作用。简单来说,它们发挥了确定年代、分析版次、辨别是江户时代原版画还是幕末明治复刻品等“鉴定”作用。

很多专业的浮世绘研究者都痴迷于落款中提供的信息,他们尽可能收集了不同年代浮世绘中出现的画师落款,通过年月印、改印体系的变化来确定出版时间,并将画师的落款方式与出版时间一一对应,建立起画师的艺术生涯时间轴。比如我们知道五渡亭、香蝶楼是国贞年轻时的画号,这一信息就是通过分析五渡亭、香蝶楼这两个画号对应的创作年代得到的结论。再进一步,就可以通过建立起的时间轴和作品来了解画师的画风变化,对画师有更全面更透彻的认知。

又比如系列作品有时会由多个版元共同出版,或是在部分出版后更换版元继续发行,比如歌川广重与溪斋英泉合作的《木曾街道六十九次》就是这样,广重的《东海道五十三次》系列也有多个版本。如何厘清系列作品的全貌,了解不同版本之间的区别,这就要靠版元印与年月印提供的信息来分析归纳。

<木曾街道六十九次之内 板鼻>; 溪斋英泉; 1834年; 出版商:伊势利 金寿堂

<木曾街道六十九次之内 岐阻道中熊谷宿八丁堤景>; 溪斋英泉; 1835年; 出版商 :竹内荣次 保永堂

总结

浮世绘上都有哪些文字信息,让我们在最后总结盘点一下。

标题传达了最直接的信息,包括画作的内容、体裁、是否是系列作品等等,回答了“它是什么”这个最基础的问题。

画师落款回答了“谁的作品”这个同样重要的问题,署名可能是画家亲笔写字的画号,也可能是设计独特的印章或记号,这也是我们分析并了解著名画师风格演变的“坐标”。

版元印和中晚期才出现的匠人印揭示了浮世绘制作体系的一角,他们在画师的盛名背后默默推动着浮世绘的发展,版元印更是分辨不同版本的重要依据之一。

幕府对浮世绘的控制也以改印和年月印的方式出现在落款信息当中,它们记录了浮世绘的具体出版时间,拜其所赐,我们才能对19世纪的绝大部分浮世绘进行精准断代。

浮世绘有时候并不只是用来“看”的绘画艺术,也是要用知识储备和眼力去“读”的艺术。画面上的种种文字能增进读者对画作内容的理解、建立对画师、对浮世绘历史的整体认知,也能帮助读者辨别真伪,分清版本。如果想吃透一张画,想更深入的了解画师,从“爱好者”变成“研究者”,让“欣赏”变成“热爱”,我想,可以从读懂浮世绘上的文字信息开始。

<当世好姿誂 亀清楼小でん>; 歌川国贞; 1867年

Sharon