浮世绘中的颜料

颜料的秘密 浮世绘背后的色彩革命

你有没有想过,浮世绘为什么能有那么鲜艳、耐看的颜色?如果说线条是浮世绘的骨架,那颜色就是它的灵魂。在浮世绘诞生之初,工匠还只能印刷出黑白单色的线稿,然后由画师手工点涂颜色,这就是早期的“丹绘”或“红绘”,虽然古朴雅致,但因缺乏色彩而略显单调。直到铃木春信开创了套色模板印刷的“锦绘时代”,颜料和选择的搭配成为了浮世绘制作工艺中极为重要的一环,这也让浮世绘变得五彩斑斓,生机勃勃,让浮世绘真正进入了彩色时代。

(有关浮世绘印刷技术的演变,请查看相关文章「浮世绘基础知识—浮世绘的印刷技法(上)&(下)」)

研究浮世绘,当然不能只看图案和线条,更要深入到颜料本身——它们不仅决定了画面的色彩效果,也关系到画面背后的制作技法演变,印刷是否高效,画作能否批量生产,是否能够广泛流传……这一切都取决于颜料的选择与搭配。可以说,颜料正是浮世绘不断进化发展的动力来源,也是浮世绘魅力的核心元素之一。

颜料的学问都有哪些呢?首先按照原料来分,它可以被分类为不溶于水的矿物岩彩颜料、溶于水的植物提取染料、以及在江户晚期传入的西方人工化学颜料,三种颜料性质各有不同,潜移默化的影响了画师的风格与选择。其次可以按照色系分类,包括黑、白、红、黄、蓝这五大基础主色,以及用五大主色混合叠加而成的各种复杂间色,更有甚者金、银、云母粉等特殊颜料也会被运用于画面中作为点缀。究竟如何选择,都有什么区别,颜料如何随时代变化而演……让我们一起走进浮世绘背后的色彩革命,了解颜料的秘密。

矿物?植物?化学? 浮世绘到底用什么颜料

浮世绘所用的颜料远比想象中复杂且讲究,主要分为三类:以矿物研磨淘洗制成的岩彩颜料、源自植物的水溶性染料,以及以普鲁士蓝为代表的西方化学颜料。

如群青、雌黄等矿物颜料色泽鲜艳饱满、性质稳定,能长久保存,但它无法被水溶解,因此很难用于批量印刷,更适合用在肉笔画之中。但为了矿物颜料饱满明艳的色彩和独特的质感,仍有一些画作会特意选用矿物颜料印刷,比如写乐的役者大首绘中就用到了群青。

而靛蓝、郁金、红花等植物性染料虽然有褪色的缺点,但它色彩丰富、能随意调节浓淡、自由叠加混色,实现“重ね刷り”(多次套印)效果,非常适合浮世绘制作工艺的需要,因此也是浮世绘中颜料的主要来源。

西方化学颜料兼具矿物与植物的优点于一身,不仅色泽明艳,还有着亲民的价格,性质稳定的同时还能溶于水,几乎是完美的选择,但它的色彩过于鲜艳纯粹,有时难免给人刺眼廉价之感。

三种颜料性质各异,但并不代表三者间有优劣之分,只有选择最适配的颜料与制作工艺,才能确保作品呈现最佳效果。那么浮世绘中具体都有哪些颜色,性质有什么不同呢?接下来就让我们具体分析,了解每种颜色背后的故事。

黑白红黄蓝 组成浮世绘的五块基石

浮世绘色彩体系中,有五种颜色堪称基石,它们构成了浮世绘的主色调。其中有的是提取自植物的水溶性颜料,有的是矿物制成的岩彩颜料,色相、性质各有差异,这也让浮世绘变得更加丰富有趣。

【黑色】

黑色是最基础且不可或缺的颜色,用于线稿和主雕版印刷。由于印刷面积大、用量多,工匠采用将墨块泡软后捣碎成细泥的方式,再用布团或刷子蘸取均匀涂抹于雕版,确保线条饱满且墨色均匀,提升印刷效率。

<墨摺絵:花合 草花绘尽>; 菱川师宣; 1680 年

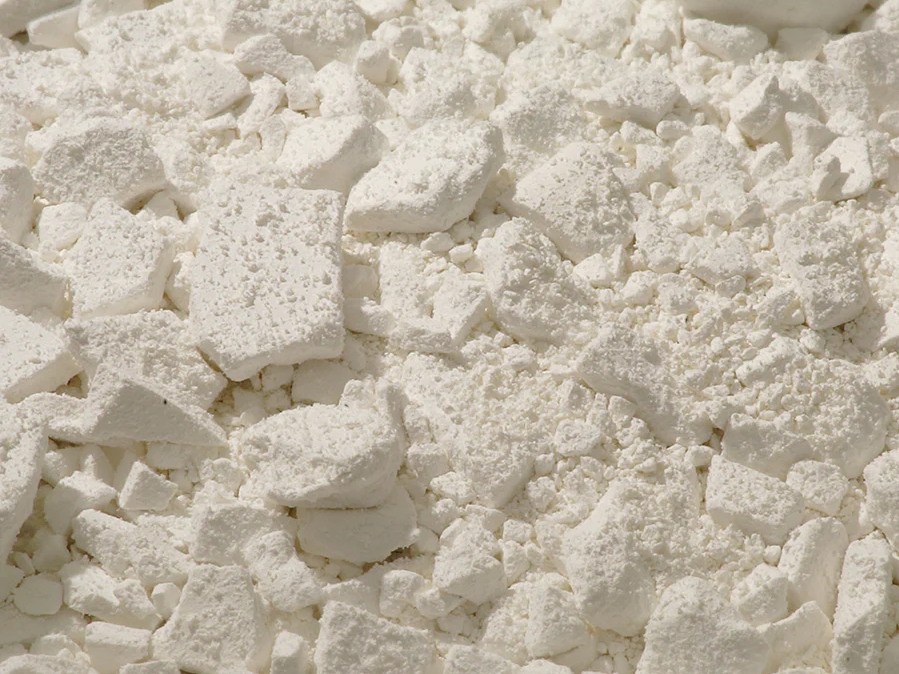

【白色】

有黑必有白,白色也是必不可少的主色之一。浮世绘中的白色大多使用的是用贝壳磨粉制成的“胡粉”,它也是一种矿物质颜料,能呈现极其纯净细腻的洁白质感。胡粉不仅能独立上色,还能作为底色使用,让覆盖在上层的其它颜色变得更加柔和自然,起到了调节色彩浓淡的作用。有趣的是白色并不一定要用颜料来表现,工匠们还能用留白技巧,借用和纸本身的底色来表现明暗,微妙的不同有时会让画面效果大不一样。

牡蛎壳

胡粉

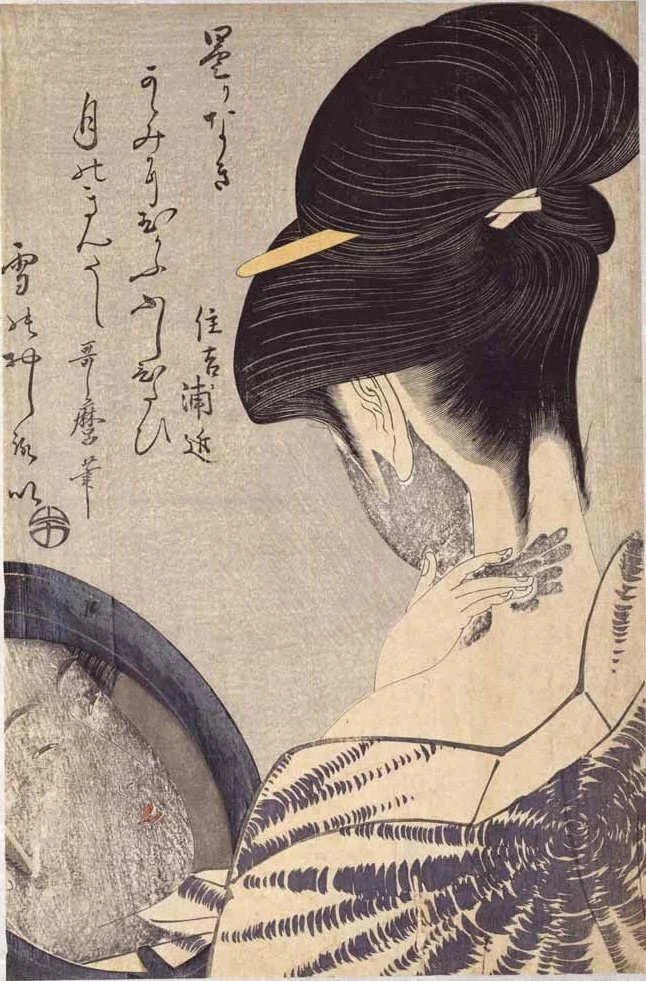

<化妆>; 喜多川歌麿; 1790s

【红色】

红色是浮世绘中历史最悠久、种类最丰富的颜色之一,在这个家族中既有植物颜料,也有矿物颜料。早期的浮世绘中用到的多为矿物质颜料,主要分为“朱”和“丹”两类。“朱”就是朱砂,是水银的氧化物,它的颜色鲜艳稳定,可以分离出橙红、正红、大红等不同的红色。“丹”是铁丹或铅丹,铁丹是以氧化铁为主要成为的红色矿物颜料,不仅能用于绘画,也能用于制作漆器;铅丹则是硫化铅或氧化铅,制成的颜料在跟空气接触的过程中会继续氧化,逐渐变色,最终从大红色变成红褐色。

朱砂

铁丹

<市川团十郎之拔竹五郎>; 鸟居清倍; 1697年

红色矿物颜料各有各的缺点,因此浮世绘中的红色逐渐被植物性的红花颜料所替代。红花的色素主要来自于它的花瓣,花瓣中含有黄色与红色两种色素,黄色占比更大,且能溶于水,红色仅占花瓣干重的0.5%,且只能溶于碱性液体,靠酸性溶剂发色。工匠在提取红色时必须经过反复水洗去除黄色素,才能提取出鲜艳珍贵的“红花红”。红花红在当时不仅是理想的染料与颜料,也是化妆品的原料,号称一两红色一两金,价格昂贵,令人咂舌。为降低成本,红花红常与矿物朱砂、铁丹、铅丹等混合使用。朱砂艳丽但含水银,铁丹色偏暗耐久,铅丹鲜红但易氧化变褐,总体来看都不如红花优秀。

<官女樱筵连歌图>; 月冈芳年; 1880年

【黄色】

黄色同样历史悠久,材质多样。植物性黄色颜料主要包括郁金、藤黄、棠梨和黄薜,其中使用最早、最为广泛的是郁金。这里的“郁金”并非观赏花卉中的郁金香,而是一种兼具药用和染料用途的古老香草植物,其根部可提炼出明亮的黄色染料,早期浮世绘中的黄色多以郁金为主。藤黄则是从热带植物的树脂中提取而得,色泽鲜艳,黄中泛红,亦为中国画常用颜料之一。棠梨黄色出自棠梨树的树皮,色调偏暗,呈黄褐色。黄薜则是以其树皮入料,不仅可提炼黄色颜料,还具有天然的防虫效果。

郁金,又称姜黄

藤黄

黄薜

<三十六歌仙 紀友則>; 铃木春信; 1767-68年

矿物性黄色中,以雌黄最为典型。雌黄是一种硫化物,其色泽明亮、带有金属光泽,类似金或铜的色调,价格低廉且显色效果良好,因此在浮世绘中被广泛使用。在文政年间(19世纪初)以前,浮世绘中的黄色主要为郁金所制;而进入天保年间(19世纪30年代)后,雌黄逐渐取而代之,成为主流黄色颜料。

雌黄

【蓝色】

蓝色可以说是浮世绘中最具传奇色彩的颜色之一,提到浮世绘就会想到北斋与广重笔下的海天一色。但出人意料的是,浮世绘中蓝色一直是最难表现的颜色,在人工合成的普鲁士蓝传入之前,画师们一直为没有完美的蓝色而苦恼。植物性蓝色颜料有露草和靛蓝两种。露草就是鸭拓草,它的花瓣碾碎提取的汁液呈半透明的青蓝色,把和纸浸泡在花瓣中吸取捣出的花汁,阴干后就成了能随取随用的“蓝纸”。露草色泽清丽却极不稳定,非常容易因光照而褪色,因此在现在的浮世绘中很难看到它的真容。靛蓝提取自蓼蓝,也就是蓝染布料的原料,它因性质稳定、色彩饱满而备受好评,但价格昂贵且延展性不足,高昂的制作成本让画师们不得不对其敬而远之。

露草

靛蓝

露草

靛蓝

矿物类蓝色颜料则主要是指群青,是用磨碎提纯后的青金石制成的颜料,它色泽兼具鲜艳明亮和饱满沉稳两大优点,在中国画、壁画等领域都极其优秀,但因昂贵且无法溶于水,并不适合浮世绘印刷,只有很少一部分浮世绘中能看它的身影。

青金石

群青

到了19世纪,西方的化学合成颜料普鲁士蓝传入日本,新兴化学颜料集色彩、稳定、易操作、性价比四大优势于一身,从此蓝色开始大量用于浮世绘中,也就是后来西方艺术界为之倾倒的“广重蓝”。从矿物到植物,再到现代化学颜料,蓝色堪称最能体现浮世绘颜料进化与演变之路的颜色。

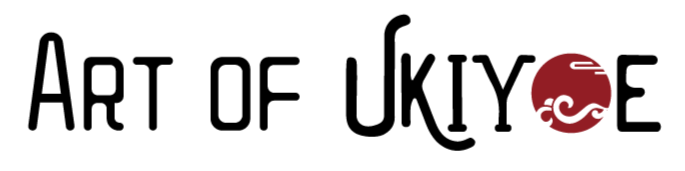

<富岳三十六景 神奈川冲浪里>; 葛饰北斋; 约1831年

融合与渐变 更丰富的色彩表现

在浮世绘中,五种基本色调颜料是构图的基础,但画师与摺师并不满足于单一色彩的运用。为了丰富画面层次与表现力,他们发展出多种混合与渐变技法。浮世绘的混合色工艺展现了摺师与绘师对颜料和水的巧妙掌控。通过“重ね刷り”(叠刷)技术实现多层次色彩叠加,画面层次丰富。例如,鲜艳的紫色由红花汁与露草汁混合而成;温暖的柿子色源自红花与雌黄(或郁金)融合,或铁丹与墨的叠加;浅绿色则由露草汁与雌黄,或棠梨与靛蓝配合调制。每种混合色不仅考验摺师对颜料比例的把控,也对水分调节要求极高。水分多寡直接影响颜色深浅、浓淡及印刷均匀度。

这就延伸出了利用“水”来作画的印刷技法——“晕染”(ぼかし)。摺师们通过控制颜料与水的融合与晕染,创造如烟似雾的渐变效果。他们用刷子蘸取不同浓淡的颜料水,从一侧轻刷至另一侧,使色彩自然过渡。水不仅是颜料溶媒,更是赋予浮世绘灵动色彩层次的“隐形之手”。

<百人一首系列>; 葛饰北斋; 1831-1832年

奢华之色 浮世绘中的特殊颜料

浮世绘中除常见的植物染料和矿物颜料外,还使用金粉、银粉、铜粉及云母粉等特殊颜料。此类颜料颗粒粗大、比重较重,不能渗透纸纤维,须借助胶水等黏合剂固定于纸面,展现独特光泽与质感。如喜多川歌麿与东洲斋写乐作品中常见的云母摺(きらずり),即将云母粉与胶水混合后刷印于背景,营造闪耀光辉,衬托主体形象。两位画师以此技法著称,在大首绘中使人物面部表情更突出,画面更显高级奢华。然而,天保改革(1841-1843)期间,政府倡导节俭,明令禁止使用金银等华丽技法,自此这些特殊颜料与云母摺工艺逐渐退出浮世绘舞台,成为时代短暂而灿烂的印记。

<三世瀬川菊之丞 田边文蔵的妻子>; 东洲斋写乐; 1794年

<市川虾藏 饰 竹村定之进>; 东洲斋写乐; 1794年

浮世绘不仅是木板与纸张的碰撞,更是一场色彩的盛宴。从最初的植物水溶性染料,到矿物颜料及西洋化学颜料的逐步引入,浮世绘的色彩语言不断演进,体现工匠与艺术家对材料的深刻理解与巧妙运用。色彩不仅是视觉的呈现,更承载时代印记、工艺传承与审美趣味。透过沉淀于纸上的色彩,我们依然能窥见那个时代的风雅浪漫,感受江户浮世绘工匠们对色彩运用的匠心独运。

Sharon