浮世绘制作流程全解

<今样见立士农工商职人 >; 歌川国贞; 1857年

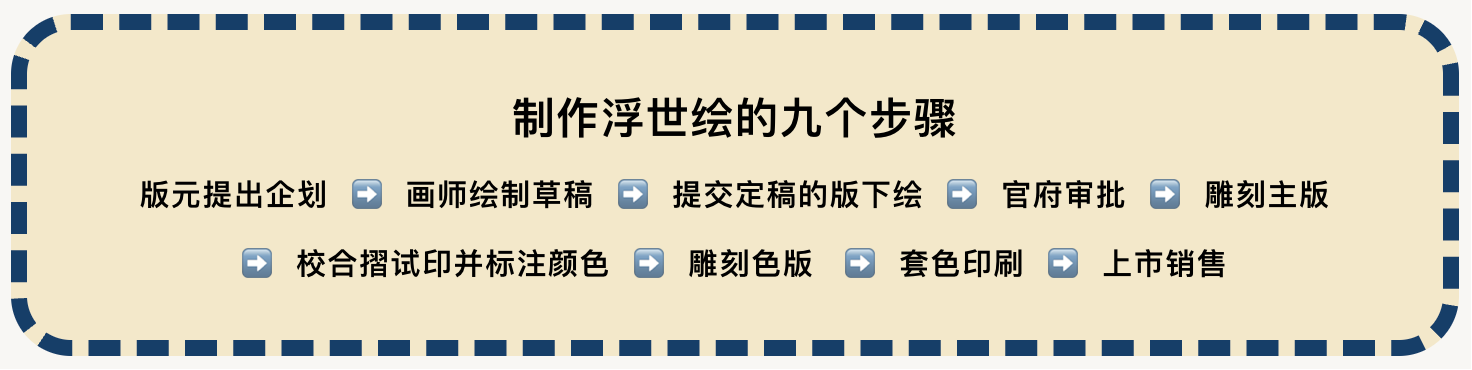

流程全览:一张浮世绘是如何诞生的?

提起浮世绘,有太多光辉熠熠的大师之名闪烁在历史之中。人们在欣赏和收藏画作时都把画师作为判断的主要标准,似乎浮世绘的魅力是画师一人的功劳。然而浮世绘实际上是一项团队合作项目,依赖于版元、画师与工匠三方的密切配合。一张浮世绘的诞生背后,是一个高度协作、默契的手工艺团队。

<江户名物锦画耕作>; 喜多川歌磨; 1803年

整个流程始于版元的企划:他们判断市场趋势,制定题材方向,委托画师进行创作。画师根据要求绘制草稿,定稿后绘制出供雕刻使用的版下绘。随后,这份图稿交由雕师转刻为雕版,并试印出样稿供画师校对。在试印稿上标注颜色分区后,雕师再雕刻出用于套印的色版。所有雕版完成后,由摺师反复套色印刷,最终成品再度回到版元手中,进入销售环节。

第一步:版元提出企划

浮世绘诞生的第一幕由版元拉开。版元是整个项目的主导者、资金的提供者,也是决定画作题材和出版形式的判断者。版元需要敏锐地读取市场最近的流行趋势:最近人们喜欢的是轻松有趣的绘本,还是剧情跌宕起伏的草双纸小说,又或者是单张欣赏用的锦绘?人们想看的是婀娜的美人,还是歌舞伎的人气演员,又或者是辽阔的山水景色?选定题材之后,版元便会物色擅长这类题材的画师,邀约作画。画师的工作要在得到版元的邀请和要求之后才会正式开始。

(浮世绘版元介绍相关文章点击此处👉🏻「浮世绘版元,江户时期文化与艺术的推动者」)

<绘草纸店>;葛饰北斋 ; 1802年

第二步:画师绘制草稿

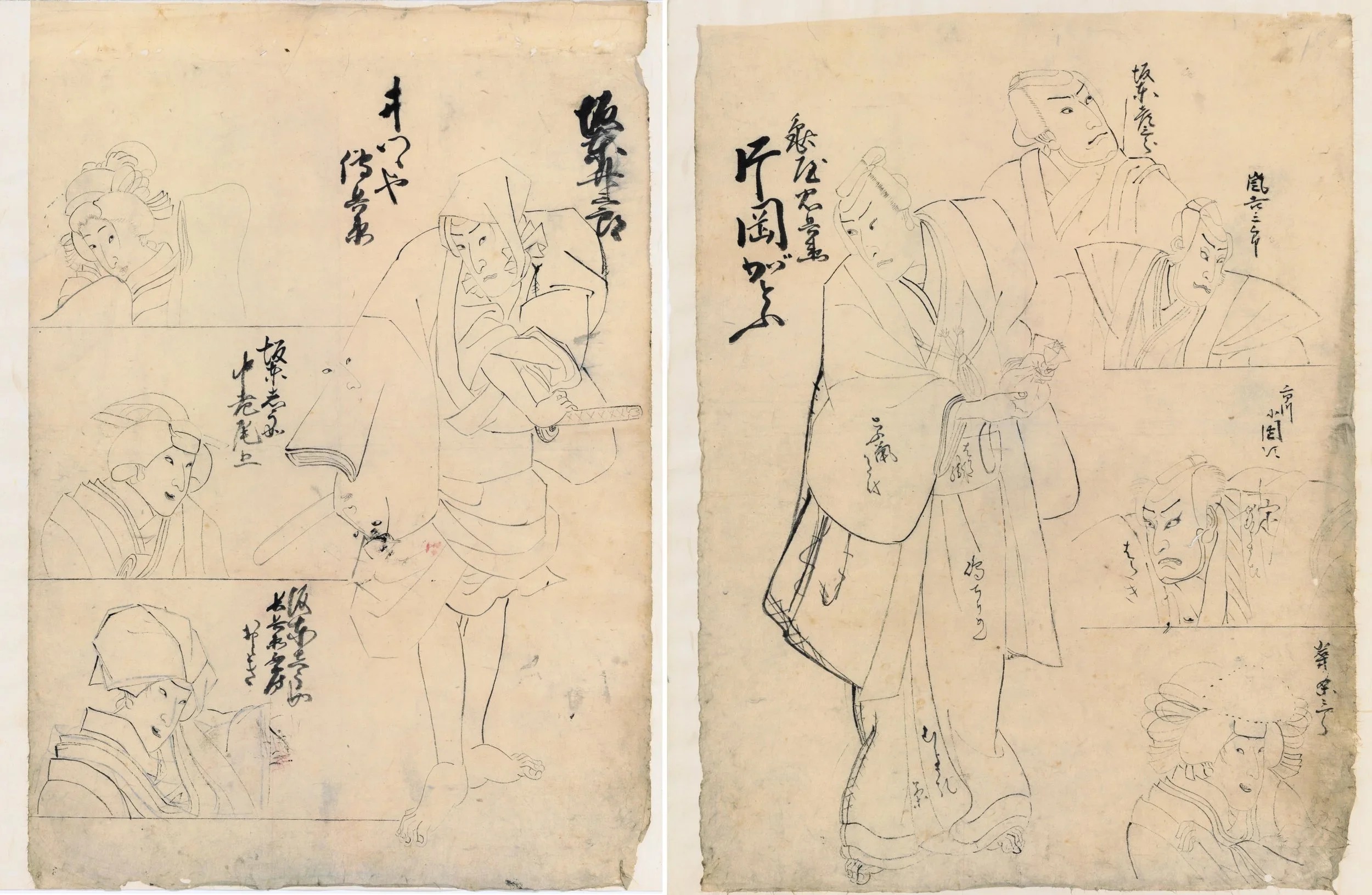

接到版元的委托后,画师便开始绘制草稿。这张草图被称作“画稿”,通常是黑白单色的线描,画面构图、人物姿势、主要轮廓和动作安排都会在这一步确定。部分画师还会在画稿上附注说明,用文字标出配饰、衣物花纹、背景装饰等细节要求。画稿不是一稿定音的成品。版元会根据市场考虑提出修改意见,画师再不断调整。这个过程有时要经历多轮往返,直到双方都对画面满意,草稿才会进入定稿阶段。不过这还不是最终送去雕版的图样,画师还需根据定稿绘制更精细的“版下绘”。

役者绘草稿; 画家未知; 19世纪

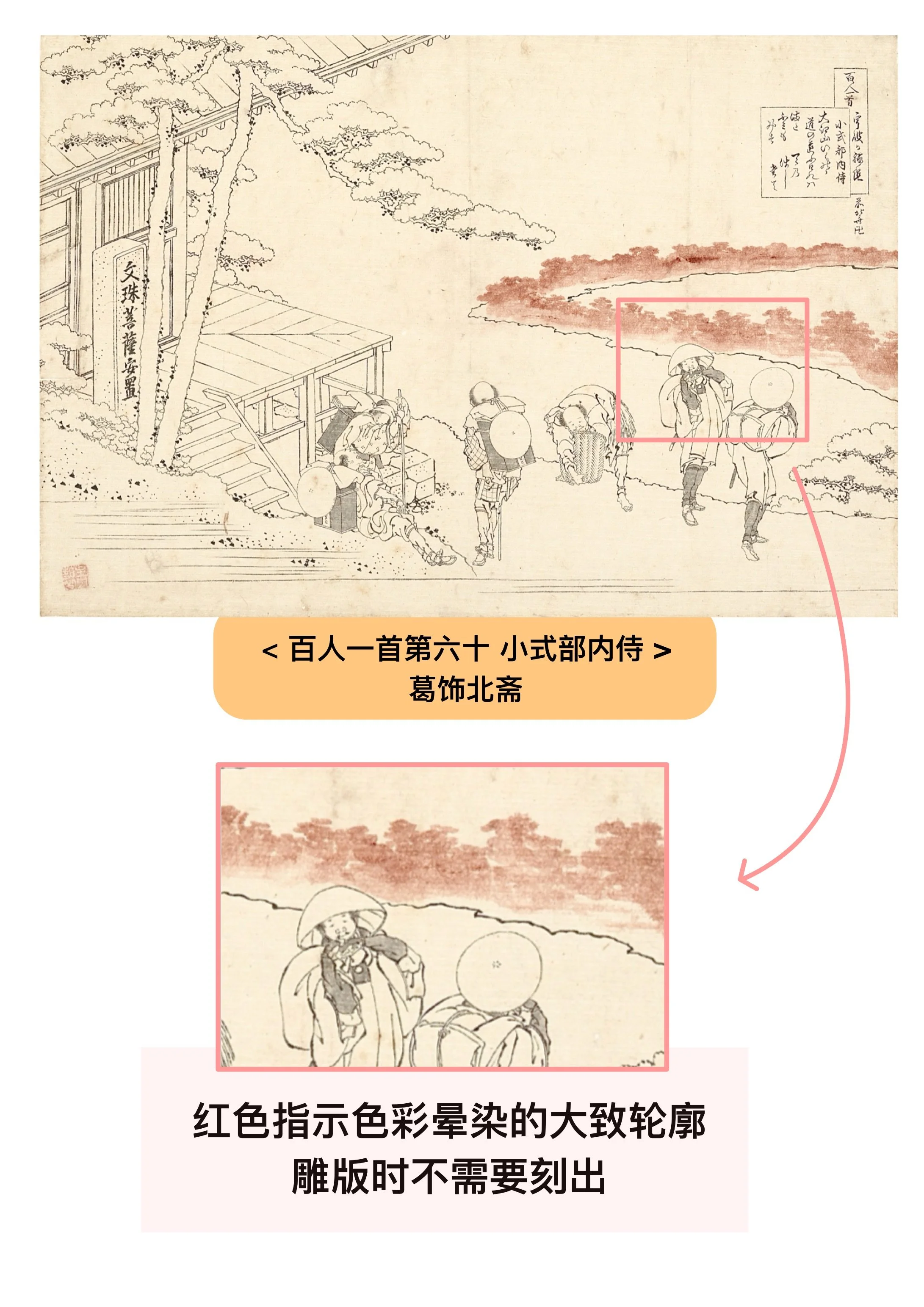

第三步:画师定稿 版下绘诞生

草稿修改完毕后,画师会绘制一张专供雕刻使用的线稿,称为“版下绘”。这是整张浮世绘的正式底本,所有雕刻工作都将以它为蓝本展开。为了便于雕刻,版下绘通常绘制在一种极薄的美浓纸上。雕刻过程中,它会被贴在木板上,随着雕师刀锋的推进而被损坏销毁,因此除了一些因故未能出版的画作之外,版下绘很少能被保存下来,现存十分稀少。

一张典型的版下绘主要以黑色墨线描绘轮廓线,墨线就是作品最基本的构图骨架,上色则要等到印刷阶段。画师还会用红笔标出需要晕染的区域,或对已有的线条进行修改。有时,也会贴上一小块纸片覆盖原图,重新绘制想要调整的细节。这些痕迹都记录了画师的思考和推敲过程。

(版下绘介绍相关文章点击此处👉🏻「什么是版下绘」)

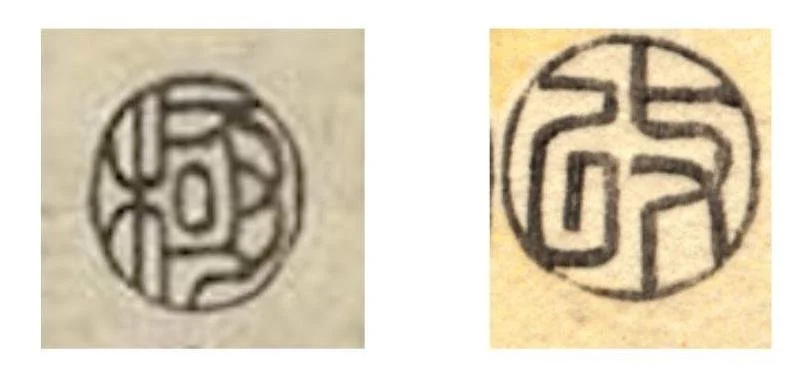

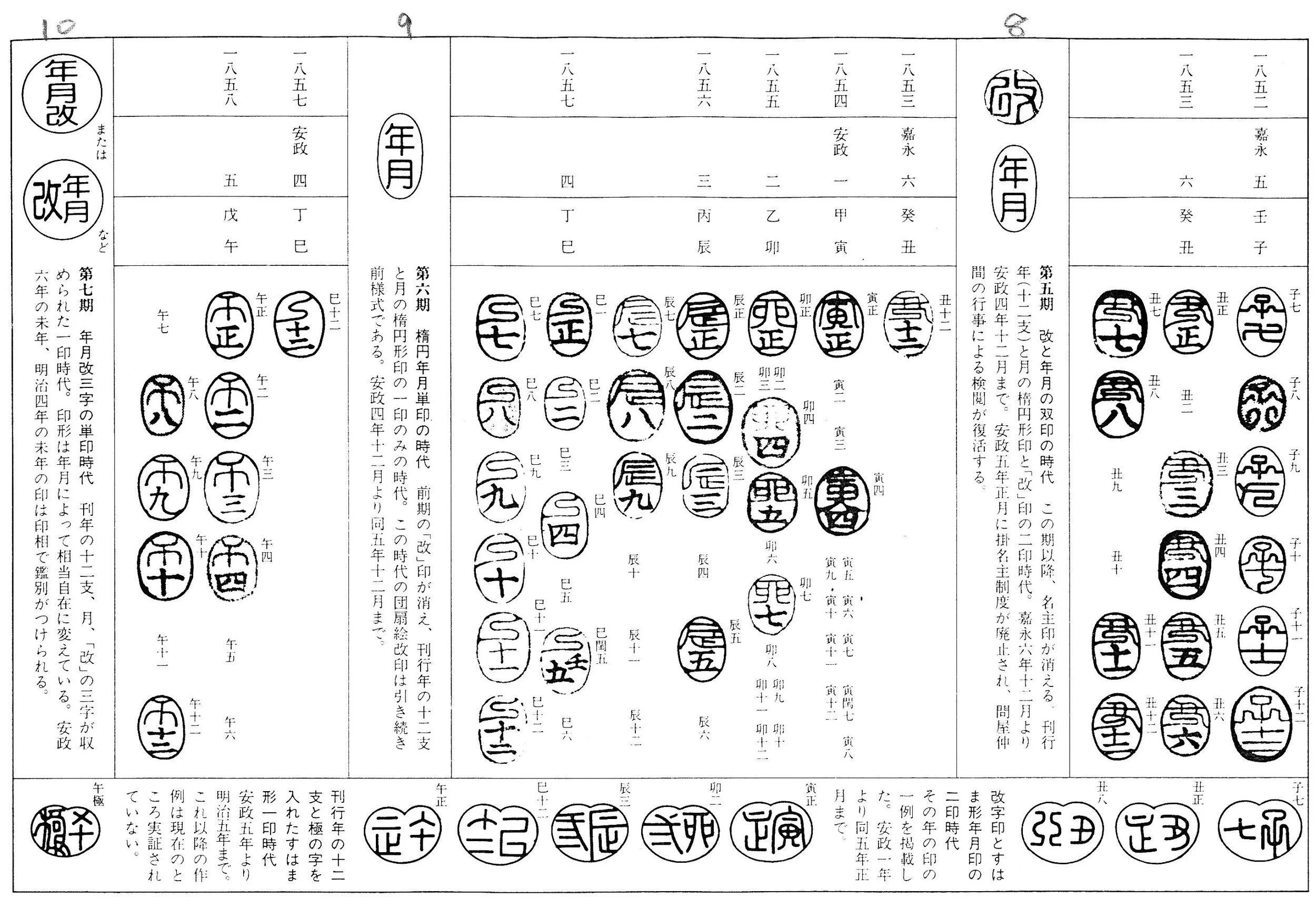

第四步:改印 雕刻前的审批流程

版下绘完成后,并不能立刻进入雕刻环节。在交给雕师制作雕版之前还需要经过幕府的审查,这又称为“改印”。这一制度始于1790年(宽政二年),防止在浮世绘等出版物中出现讽刺幕府、败坏风气的犯禁内容。画师完成的版下绘会由版元提交给地本问屋的轮值负责人与城镇的名主(相当于地方官)联合审查。审核通过后,图样上会加盖一个印有“极”字的印章,称为“极印”,代表“审查合格,准许出版”,没有这一印章的就成了“非法出版物”,一旦被抓住,版元和画师都要面临罚款和拘役的惩罚。在江户时代后期,除了“极印”,还会加盖注明年月的印章,这也成为后人判断作品出版时间的重要线索。

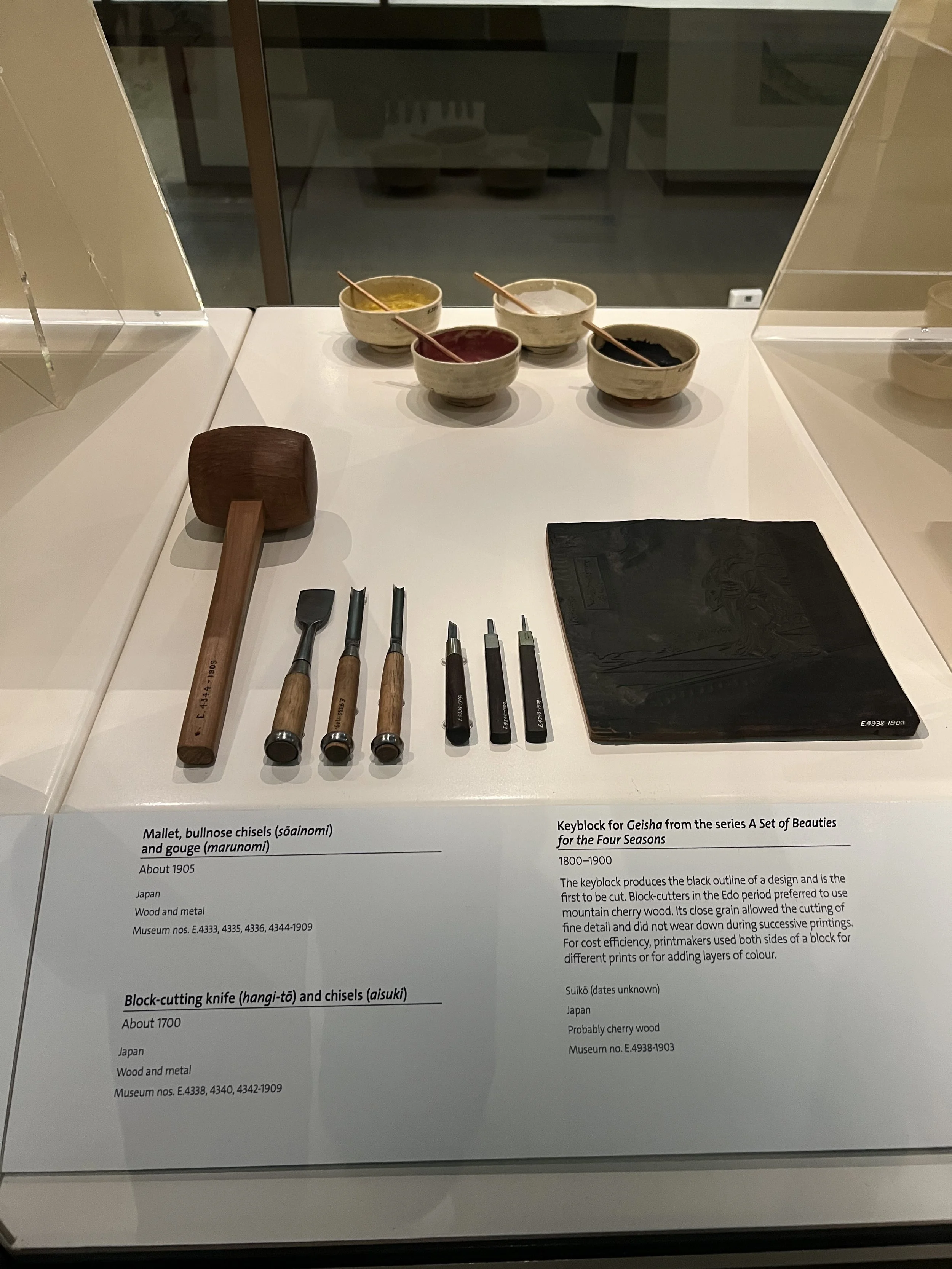

第五步:雕刻主版

通过审查的版下绘,会由版元送交雕师,正式进入雕版阶段。雕师将画稿翻转贴合在山樱木板上,沿着画师描绘的墨线进行精细雕刻。山樱木质地坚硬、纹理均匀,是浮世绘雕版的首选材料。雕刻的工作通常由多位工匠分工完成,其中人物的面部、手指等关键部位,会交由经验最丰富的“头雕”(かしらぼり)来完成。有些画家会在版下绘中省略一些细节,因此雕师也要有一定的美术功底,巧妙地进行补完。最终整张画面的线稿雕版完成,这就是“主版”它将成为后续所有配色雕版的基础。主版完成后,雕师会以它为基础印出若干张黑白线稿,用于下一阶段的校对与配色设计。

山樱木版及雕刻工具

第六步:校合摺试印并标注颜色

主版雕刻完成后,并不会立刻进入上色和量产。在进入下一步之前,需要先进行一次试印,这便是“校合摺”的阶段。所谓“校合摺”,可以理解为雕师交回给画师的一份“答卷”——它是用主版印出的黑白试印稿,画师需要据此确认画面是否与原稿一致,是否存在需要修改的细节。

成品所需的颜色也要在校合摺上一一标注。因为浮世绘的色彩并非一次性印成,而是依靠多块色版逐层套印完成。通常每一种颜色都对应一块雕版,因此需要几种颜色,就会印出几张校合摺,每张分别标注一种颜色的覆盖范围。比如要使用十种颜色,就会印十张校合摺供画师标注。颜色越多,代表所需的版木越多,印刷的工序也越繁复,制作成本也随之上升。因此江户时代的标准做法,是尽量在五块版木的正反两面之间解决问题,也就是在十面以内完成整张作品的套印设计。

第七步:雕刻色版

在画师完成校合摺上的颜色指定后,雕刻师会为每一种颜色分别雕刻新的版木,这些被称为“色版”。雕刻时只保留朱笔标出的上色区域。每一块色版只负责一种颜色的印刷,因此颜色越多,所需的色版也就越多。为了保证多次套印时画面对位精准,每块色版上都会雕刻两个标记位,称为“见当”,通常是一处直线标记和一处直角标记。在之后的印刷过程中,摺师需要将和纸边缘准确对齐这些见当,才能完成严丝合缝的画面效果。色版雕刻不容一点误差,一套制作精密的色版是后续印刷质量的基础。

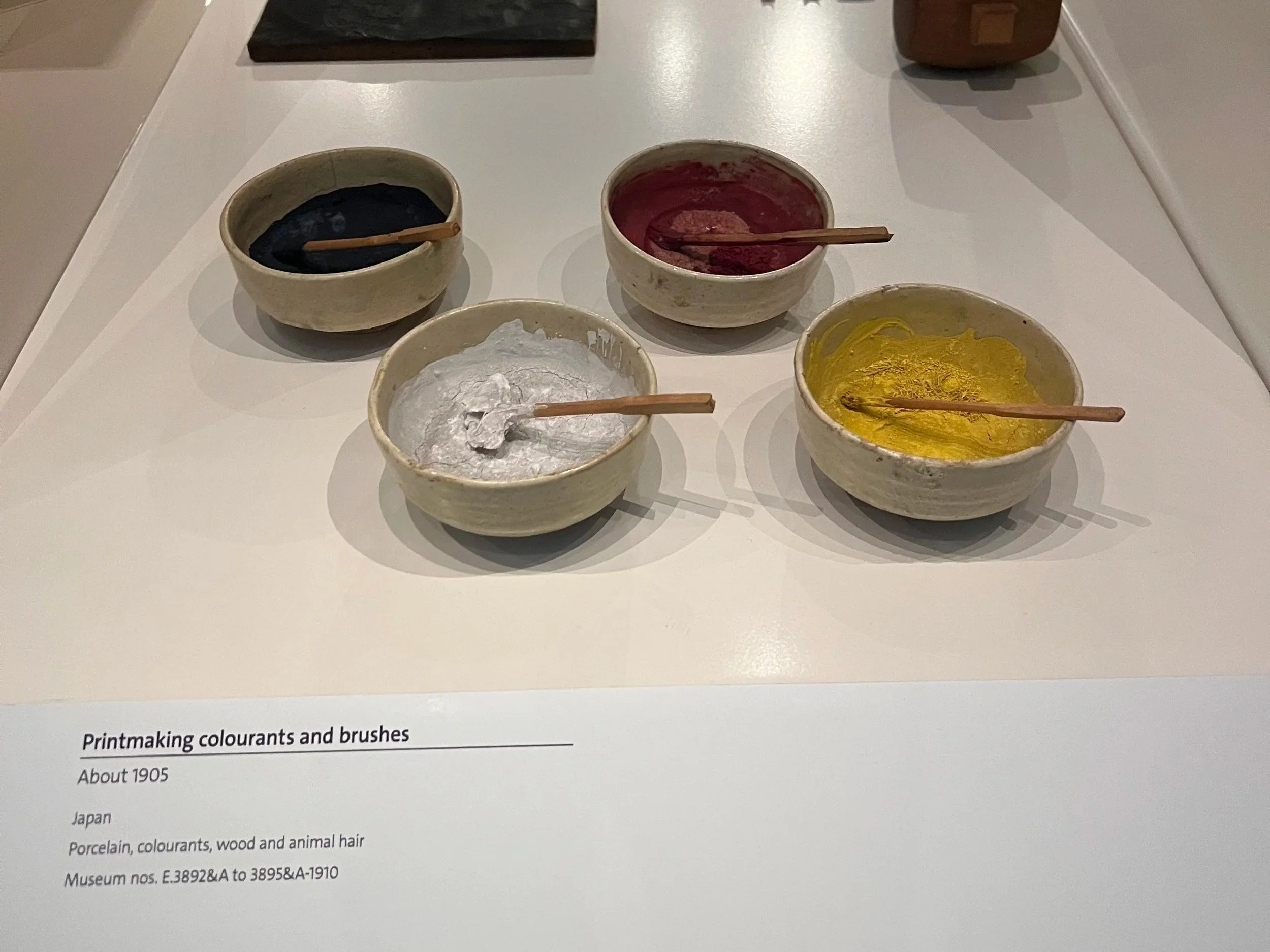

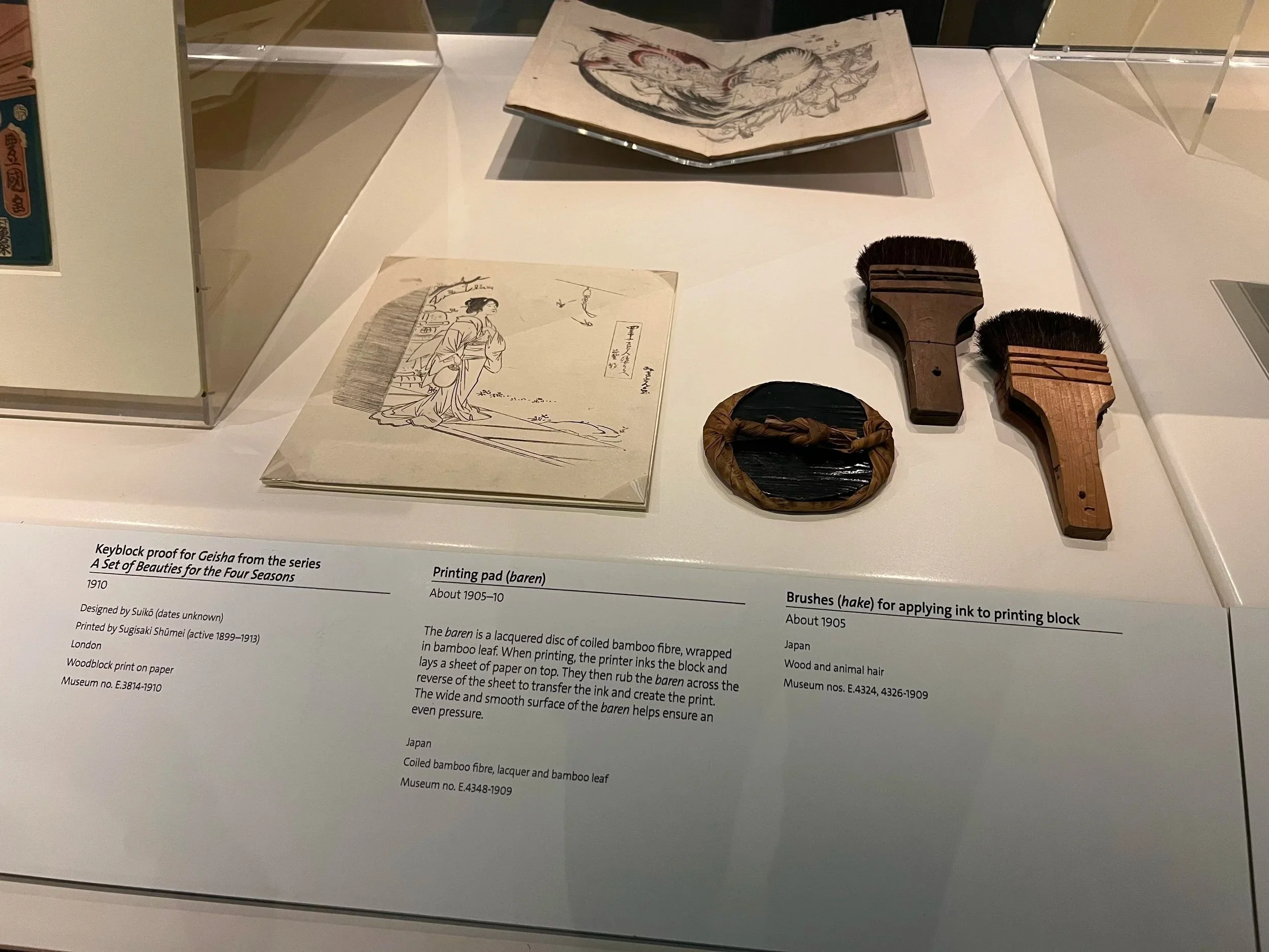

拍摄于伦敦V&A博物馆

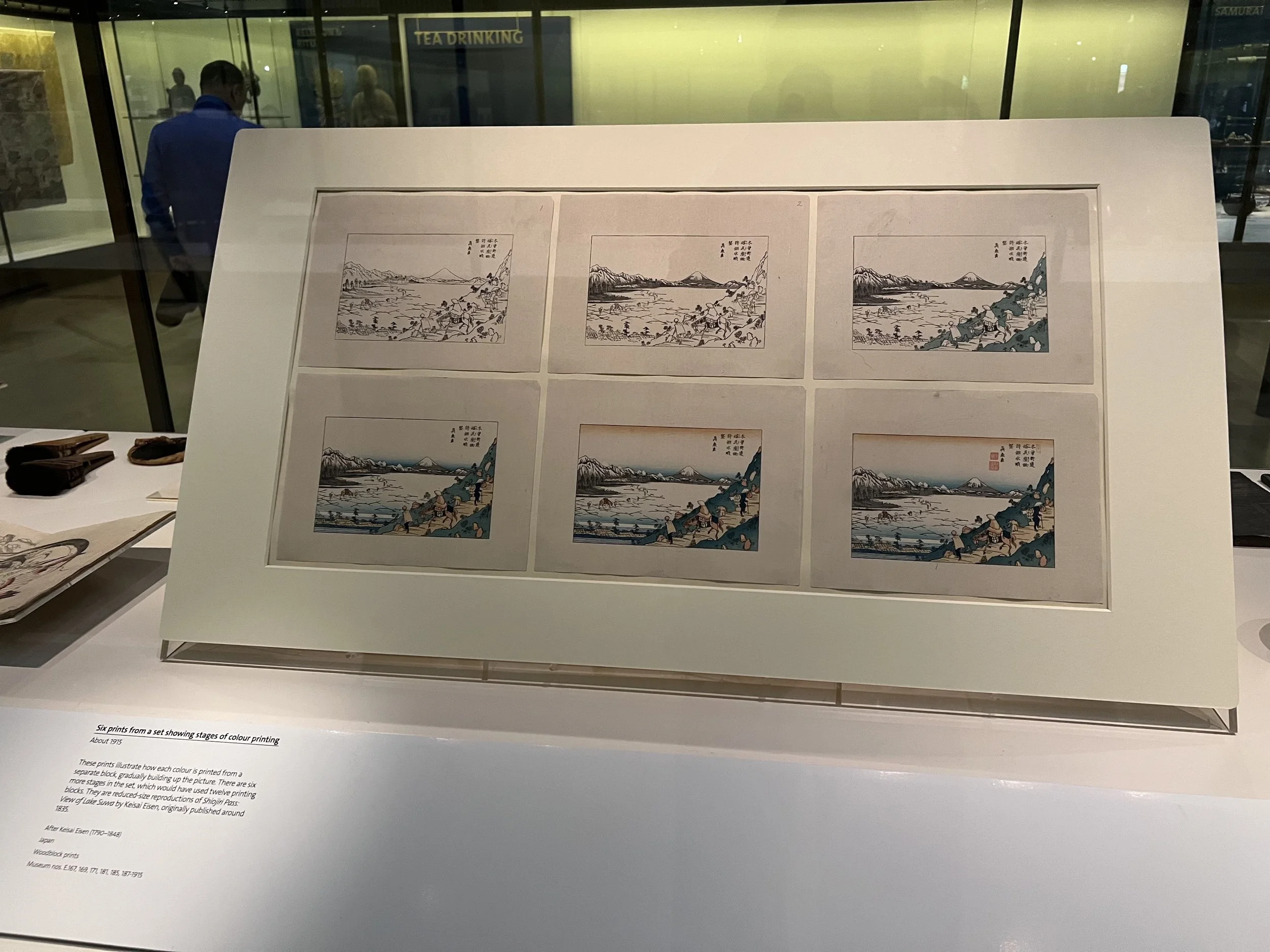

第八步:套色印刷

所有雕版完成后,正式印刷前还需要进行一次“终检”——由版元、画师与摺师三方共同到场,印制出一张完整画作作为试印。这张测试作品用来确认每块雕版的位置、颜色是否准确、是否存在误刻或错印的问题。确认无误后,摺师才会着手批量印刷。印刷采用多块色版一色一印,依次套色完成。摺师的工作不仅需要稳定的双手和精准的控制力,还要具备调配颜色浓淡、控制颜料含水量、巧妙制作出晕染效果的技术力。一张白纸在摺师手中被反复用“马连”按压拍打,最终蜕变为色彩绚烂的浮世绘成品,这也是浮世绘制作中最令人着迷的地方。

拍摄于伦敦V&A博物馆

拍摄于伦敦V&A博物馆

第九步:上市销售

最初印刷出来的一批作品称为“初摺”,大约为200张,通常会在绘草纸店或地本问屋的店头发售。热爱浮世绘的江户市民常在新作登场时涌入店铺,抢购这批最早面世的作品。由于初摺使用的是最锋利的雕版、最鲜艳的颜料,印刷工艺也更为精细,因此画面清晰、色彩饱满,整体完成度最高。此后随着版木的磨损与颜料的变化,后续印刷的“后摺”往往会出现线条模糊、颜色偏差等问题,品质有所下降。因此,初摺在今天的收藏市场上通常拥有更高的艺术价值和收藏价值。

<江戸土産之内 絵さうし見世>; 落合芳幾; 1861年

【名词释义】

① 画稿 / 草稿(がこう)

指画师依据版元要求所绘制的初步草图,内容包括画面构图、线条走向与人物姿态,有时附带标注说明。是画师与版元沟通创作方向的重要中间稿,会经过多次修改。

② 版下绘(はんしたえ)

只用墨汁绘制而成,供雕刻使用的正式线稿,是浮世绘的“底本”。通常绘于极薄的美浓纸上,会在雕刻过程中被贴于版木并随之损毁,现存极为稀少。

③ 校合摺(きょうごうずり)

印刷在薄纸上的黑白线稿,是主版雕刻完成后的试印样稿,用于供画师确认雕刻是否准确,并在其上标注每个区域所需上色,为后续雕刻色版和印刷提供依据。

④ 改印 / 极印(あらためいん / きわめいん)

1790年后设立的官方审查制度,在雕刻前由城镇官员与书肆代表审核版下绘是否含有违禁内容,审核通过者加盖“极”字印章,表示准许出版。

⑤ 主版(しゅはん)

用于印刷线稿轮廓的第一块雕版,是整张浮世绘构图的基础,由雕刻师依据版下绘雕刻而成。

⑥ 色版(いろはん)

为每一种颜色分别雕刻,根据画师在校合摺上的标注分色而成,每块色块上只雕出一种颜色对应的色块。浮世绘中的颜色越多,所需色版数量也越多。

⑦ 见当(けんとう)

雕刻在色版边缘的定位标记,用于在印刷时精确对齐和纸,保证多种颜色套印时画面位置一致。一般为“直角形”与“一字形”两种。

⑧ 初摺(しょずり)

首次印刷完成的成品,通常数量较少,印制精良,线条锐利、颜色饱满,是艺术性与收藏价值最高的版本。

⑨ 后摺(あとずり)

在初摺之后重新印制的版本,常因版木磨损、颜料变更等原因造成画面细节与初摺有差异,品质略逊于前者。

Sharon