千人一面美人画

<武藏调布六玉川>; 矶田湖龙斋; 1770-72年

浮世绘有着自成一套的美学体系,对于刚接触它的人来说,欣赏和理解浮世绘似乎都是一件颇有门槛的事情。让很多人感到困惑的一点就是“为什么美人画,尤其是早期美人画里每个人都长得差不多呢?”

对于已经十分了解浮世绘、有自己喜欢的画师、接受了浮世绘审美的进阶爱好者而言,这似乎是一个伪命题。每位画师其实都有自己的一套技法来表现人物的容貌与气质,彼此之间有着明显的差距,客观意义上来说,无论是早期还是晚期的浮世绘,无论是美人画还是役者绘。其实都不存在真正的“生搬硬套”“千人一面”。

但我们也不能粗暴否决入门者们感受到的困惑与“相似性”,他们的感受中既有正确的部分,也有对浮世绘的误解。让我们从“什么是早期美人画”“为什么早期美人画看起来千人一面”“美人的五官从何时开始变化”展开,聊聊浮世绘中的相同与不同。

<从清水舞台上跳下去的美人>; 铃木春信; 1765年

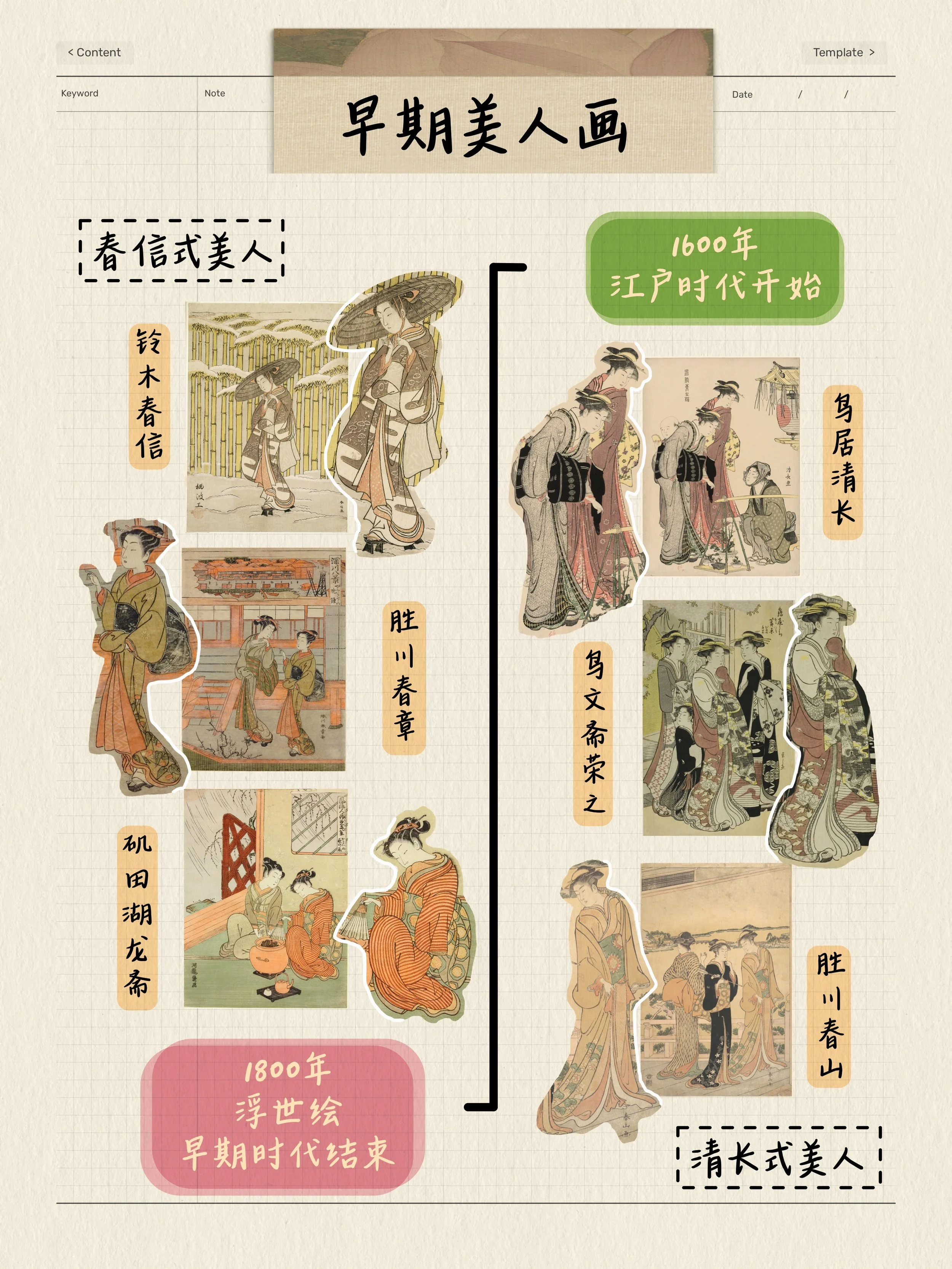

什么是早期美人画?

所谓的“早期”,究竟具体指哪一个历史时期呢?浮世绘的早期、中期、晚期分类没有通用的标准,在不同的研究者笔下有着不同的定义。这里我把早期的年代下限定到1800年左右,包括铃木春信、矶田湖龙斋、胜川春章、胜川春山、北尾重政、鸟居清满、鸟居清长、细田荣之等一众名家。

如果把这些画师的作品放在一起,我们会惊讶地发现其实风格差异非常明显。进一步细化可以把以上举出的画家分为两个风格组:春信风和清长风。

铃木春信被誉为“锦绘之祖”,他的风格深深影响着同时期的画家。因此早期画家中,矶田湖龙斋、胜川春章、胜川春山都接受并模仿了春信式的美人。他们笔下的美人都有娇小可爱的身形、纤细的四肢、脸庞小而圆、五官柔美,以纤细可爱为要点。无论是在陈设华美的室内闲坐读书,还是在户外游玩赏景,春信式的美人都透露出一种矜贵、文雅的上品气质。这一派系的“美”更梦幻,也更静态。

<风俗江湖八景 隅田川落雁>; 铃木春信; 1769年

鸟居清长突破了这一限制。他笔下的美人身形变得更健美修长,头部和面部都比春信时期更大一些,这抹去了春信式美人的无辜天真感,增加了成熟妩媚的气质。画面场景的选项也变多了,美人开始走上街头,与场景产生更多的互动,在屋内的场景也增加了人物之间得互动,这就让清长的美人显得更加生动,有生活气息。荣之等画家都欣赏并模仿了清长式的画法,形成了早期美人画的第二支流,这一派更接近日常,也更有动态美。

<大川端 夕凉>; 鸟居清长; 1784年

我们谈到了早期美人画有两大差异明显的风格派系,是不是说明所谓的“千人一面”完全是无稽之谈呢?并非如此。

尽管从画面风格、身材比例、脸型容貌各方面来看,画师们确实有着明显的区别,但如果只看脸和五官,确实又给人一种“面目模糊”的感觉,难以形成清晰的印象,进而催生出了“相似感”。这是因为两派虽然在技法上有所区别,但都不太重视五官的个性化、写实化描写,而且此时的画师们又还没有塑造表情神态的意识。脸部的冲击力被弱化,导致观众们长期以来产生了“千人一面”“面目模糊”的刻板印象。

为什么早期美人画看起来千人一面?

刻板印象是怎么产生的呢?是画师技术有限,没有像西方画家那样的写实能力?为什么不重点刻画五官呢?脸不是判定“美人”与否最重要的因素吗?总结来说,有3个原因。

1.理想美>现实美

东方和西方在表现“美”的时候选择了截然不同的路线。西方对“美”的理解是微观而具体的。画家试图在画布上还原出模特的真实容貌,他们想要记录的是具体的某一个个体的“美”。而东方对“美”的理解更宏观而理想化,画师想要表现的是女性最完美的形态。他们观察真实女性,并提取出五官中最美好的部分,并在纸上组合成尽善尽美的理想型美人,笔下的每一个人都有着同一张“理想中的脸”。但这张“理想中的脸”既不是凭空产生的,也不是永恒不变的,它会随着时代和社会审美的变化而变化。浮世绘画师们既要引导美的潮流前进方向,也要顺应潮流改变画法,迎合市场和民众。所以,在不同的时代会流行不同的“脸”,在浮世绘美人画中就能清晰看到“美意识”的变化。

<美南见十二侯 七月 夜别>; 鸟居清长; 1784年

2.美人画不是“明星写真”,而是“宣传海报”

也许会有人说浮世绘根本是缺乏写实能力,进而认为西方的绘画技法更先进——这当然不对。东方的绘画当然也有写实的能力,早在14世纪,中国和日本就先后发展出了高度写实的人物肖像画,有一套成熟的技法和逻辑来还原人和事物的真实状态。那么为什么在美人画中看不到这种“因人而异”的差异化呢?因为浮世绘的“写实”和“写意”要根据画作的用途与目的灵活选择。

比如役者绘就是浮世绘中写实主义的经典运用案例。役者绘的主角是江户时代的“明星”,役者绘的消费者就是“追星人”,他们为了演员而消费,当然希望在画中看到自己熟悉的脸。画师就必须应对这种需求,如实画出每位役者的五官特征,拉大人物之间的差异性,以吸引不同役者的粉丝购买画作。

<大当狂言之内 八百屋于七>; 歌川国贞; 1814年

但美人画的受众和用途却完全不同。美人画的消费主体并非刻板印象中的男性,而是渴望了解当下时尚的女性,更接近于今天的时尚杂志或广告海报,有很强的商业意义。画中的美人身上穿的是新鲜样式的和服、最流行的花纹图样,不仅是衣服,头饰、发型、团扇、妆容,都是商家希望传达的内容,有不少美人画的赞助者本身就是当时的商业大亨。因此美人的真实身份和真实容貌并非画师和消费者关心的重点,她表达的生活方式、使用的衣饰配件、画中传递的流行风尚——这些才是当时美人画重视的元素,因此美人画主动放弃了“写实”,选择了“写意”。

<风流略六哥仙小野小町>; 鸟文斋荣之; 1793-96年

3.技术、商业、审美的平衡点

浮世绘在今天是一件“艺术品”,在当时却是“商品”,是商品就必须考虑成本与收益之间得平衡,也要考虑批量生产的技术难度。

画师完成初稿之后,由雕师负责制作雕版,雕师中又分成若干等级,其中雕刻人物的头脸部分公认技术难度最高,能做“头雕”的雕师人数最少、身价最高。这就意味着画中人物的容貌差异越大,雕师的工作量就越大,画作的成本也随之水涨船高。特别是在早期,也就是浮世绘印刷技法尚在发展上升期时,如果一张画中细节过多,过于复杂的话,雕师就很难完全还原出画师的原稿,也会大大拖慢制作速度、提高成品的价格。受技术、成本、时效性的制约,画师只能主动避免描绘五官过于个性化的美人,而是选择以较为稳定、模板化的“美人”为主角,以达到平衡审美、技术和商业的目的。

<风俗女五常 仁>; 胜川春山; 1780s~90s

美人的五官从何时开始变化

聊到这里,我们已经知道了早期美人画并非真的“千人一面”,每个画家都有自己笔下的“理想美”模板,不同画家笔下的美人实际上各有特色,而这个现象是被审美哲学、画作用途、成本控制等众多理由共同推动产生的。那么我们还有一个问题:为什么只说早期美人画“相似”,中后期的美人画就不相似了吗?美人画发生了什么变化呢?

有趣的是与大众的印象相反,美人画实际上从未发生过根本上的转变,中晚期的美人画也和早期美人画一样,保持着“非写实”的风格。但不可否认的是我们能从中晚期的美人画中感受到更强的可辨识性,以我之见,这种可辨识性的变化来自于三个方面。

1.“似颜绘”的诞生

胜川派始祖春章在1760年前后提出了“似颜绘”画法,也就是观察并捕捉人物的真实五官特征并反应在画中,类似于肖像画的写实主义画法。胜川派之后歌川派又接过了似颜绘的旗帜,继续主导这一风格的发展。似颜绘诞生之后并没有直接改变美人画,而是长期被运用在役者绘中,但画师们从此开始更细致的观察人的长相,学习如何在画中表现不同的五官特征。理想化的美人开始有了更具体的样子,眼睛的形状、鼻子的高低大小、嘴唇的厚薄,以上种种让美人画多出了许多细节,更显真实。

<小舟の中の江戸の遊女>; 歌川丰国; 1883年

2.大首绘的诞生

喜多川歌䜆因为首创美人大首绘而名留青史,他将美人的头脸变成了画面的绝对中心,画的重点是人物的脸、五官、延伸和情感。尽管如此,歌䜆创作的仍然是“理想化美人”,但为了传达人物不同的气质和情绪,歌䜆总结了若干种不同的“理想型面容”,因此他的作品中人物并不显得千篇一律,而是各有特色。其它画师也跟随歌䜆的风潮,逐渐放大了人物在画面中的比例,让脸和表情占据更大的空间。更精致具体的五官、生动的表情、灵活的眼神,这些都让我们能对人物的脸有更深的印象,消除了早期的“模糊”感。

<妇女人相十品 打阳伞的女子>; 喜多川歌䜆; 1792-1793年

3.百花齐放,眼花缭乱的美人画全盛时代

歌䜆的时代被称为浮世绘黄金时代,此后更是百家争鸣,更多画师纷纷登场,市场之繁荣、技法之精湛,令人叹为观止,堪称浮世绘的全盛时代。此时到幕末活跃的美人画画师有歌川丰国、歌川国贞、歌川国芳、菊川英山、溪斋英泉、月冈芳年等不计其数。原则上来说,他们的美人画都保持了“理想型美人”的路线,但每个人对“理想”的理解并不一致,像春信或清长那样用一种画风统一画坛的时代已经过去了,新生代的画师们每个人都有着强烈的个人风格,拉开了与彼此之间得差距。

比如英泉的美人眼型是平行四边形,下眼尾的弧线和拉长上挑的眼角营造出了妩媚动人的魅惑感,也就是现代审美中所谓的“桃花眼”。而月冈芳年的美人眼型细长,浓艳有力的上眼线与纤细的下眼眶对比,显得气质凌厉,锋芒毕露,有一种危险的张力。

每一位画师都有着自己理解中的“理想型美人”,而更多的画师、更大的市场、更丰富的作品量,这都让今天的我们在欣赏有了更多的选择余地,大大增强了美人画的可辨识度。

<惠比寿 鸭绿>; 菊川英山; 1811-14年

如果你读到了这里,相信对浮世绘、对美人画的理解已经加深了一层。以铃木春信、鸟居清长为首的早期浮世绘画师们更重视画面的整体效果与人物气质,不太关注五官的写实性,导致产生了“早期美人画千篇一律,模糊难辨”这样的刻板印象。这与画师希望描绘某一类理想化的美人、赞助商希望达到商品宣传效果、版元要控制生产成本等因素有着密不可分的关系。在似颜绘、大首绘问世之后,越来越多的画师开始探索自己心目中的“理想美”,最终让美人画变得更有个人风格、摆脱了“印象模糊”的标签。

所以可以说,“为什么美人画,尤其是早期美人画里每个人都长得差不多呢?”是个伪命题。但探讨人们为什么会产生这一印象,却能让我们更了解浮世绘,更了解美人画,也更了解“美”在时代中的变化。

Sharon