“褪色”的价值

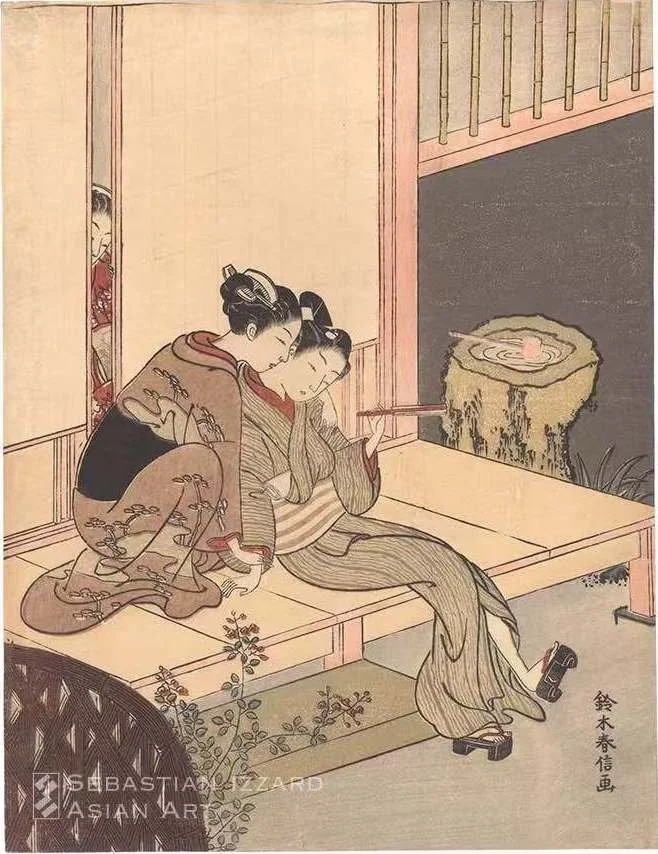

<躲雨的美人>; 铃木春信; 1765-70年

在《浮世绘的颜料》一章中我们把浮世绘印刷中使用的各种颜料逐一盘点了一番,初期的黑白单色,锦绘诞生后的黑白红黄蓝五色植物或矿物颜料,幕末明治逐渐引入的鲜艳化学颜料……各种色彩组成了浮世绘的基础。

但这些色彩并不能“永葆青春”,在时间、光线、空气的作用下,颜料会逐渐变色或褪色。因此,浮世绘(尤其是印刷年代较早的早期画作)的色彩保持得如何,是否接近印刷时的状态,就成了判断品相和价值的一大要素。

浮世绘用到哪些颜料,色彩会发生什么变化,褪色对画作品相的影响究竟有多大?让我们从这3个问题出发,聊聊浮世绘中的“褪色”问题。

浮世绘中的颜料有哪些?哪些会变色呢?

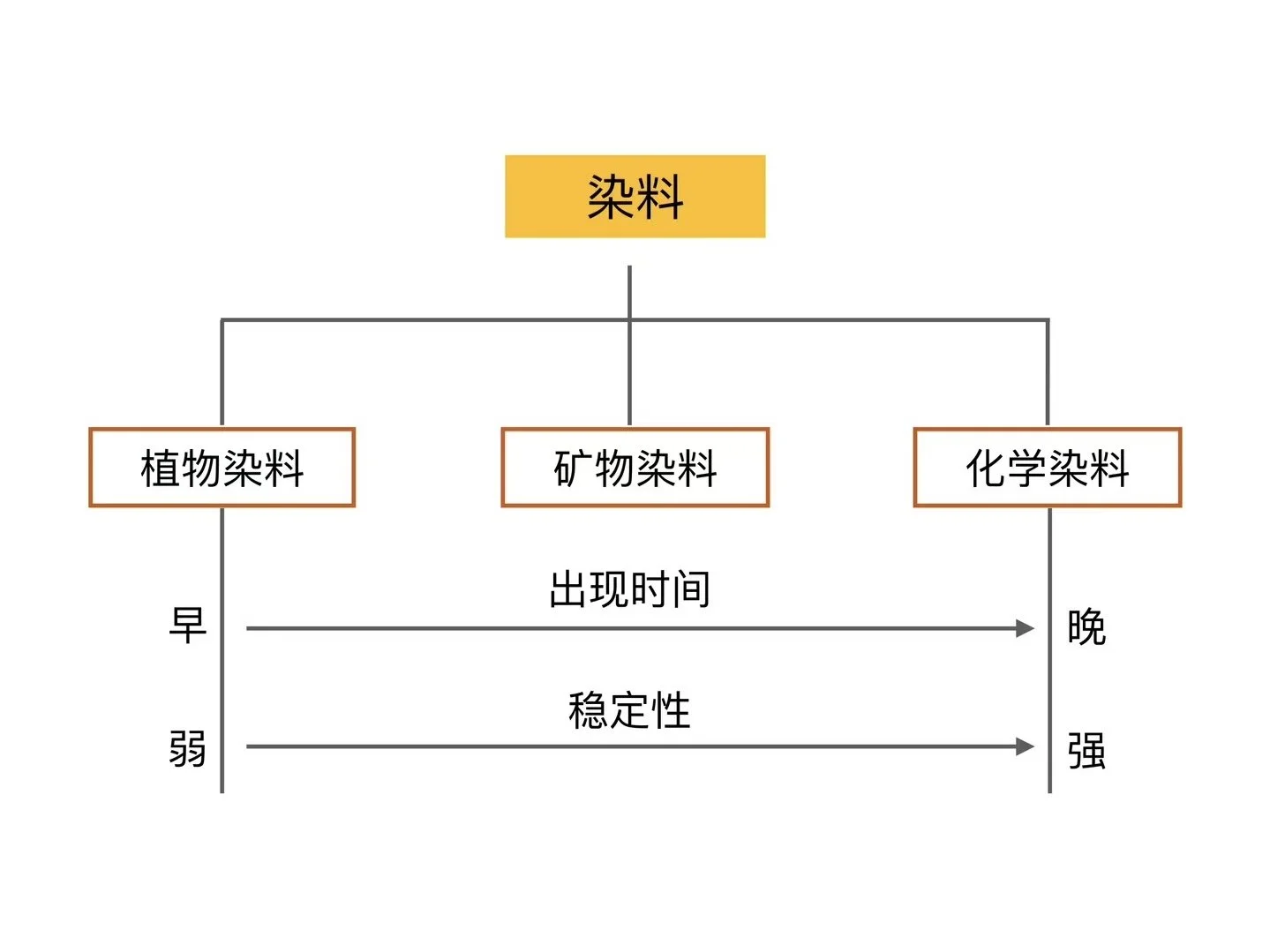

在《浮世绘的颜料》中我们已经知道了,用于浮世绘印刷的颜料可以大致分为三类:①从植物中提取的水溶性颜料,②从矿物中提取且无法溶于水的矿物颜料,③人工制造的化学颜料。植物颜料使用最广、但性质也最不稳定,非常容易变色或者褪色;矿物颜料是人类最早开始使用的颜料,性质相对稳定,但其中一部分仍会因为氧化等发生改变;化学颜料出现最晚,色彩鲜艳,性质也最稳定。既然要讨论褪色问题,那我们的重点就是植物与矿物这两大传统型颜料。

从物理性质来说,褪色/变色的原理是什么呢?哪些因素会导致颜料褪色/变色呢?

总的来说,温度、湿度、环境酸碱性、光照、空气接触都会改变颜色,其中阳光中的紫外线和空气造成的氧化是褪色/变色的主要原因。博物馆和研究机构为了尽可能减缓文物变色,就要尽可能控制环境,比如降低展厅亮度、严格密封展柜控制温湿度、配上“no photos”标签防止照相机的闪光灯对文物造成伤害等。

褪色/变色现象本质上是颜料的分子结构发生了变化,分子结构越不稳定,就越容易褪色/变色。

比如植物颜料,它们利用的是植物本身含有的色素显色,是一种有机颜料,常见的有能生成蓝、紫、红色的花青素,生成橙、黄的类胡萝卜素,还有红花苷、藤黄酸、姜黄素等等。它们的共性是不耐强光,在紫外线照射下分子结构会遭到破坏,最终逐渐失去原有的色彩。

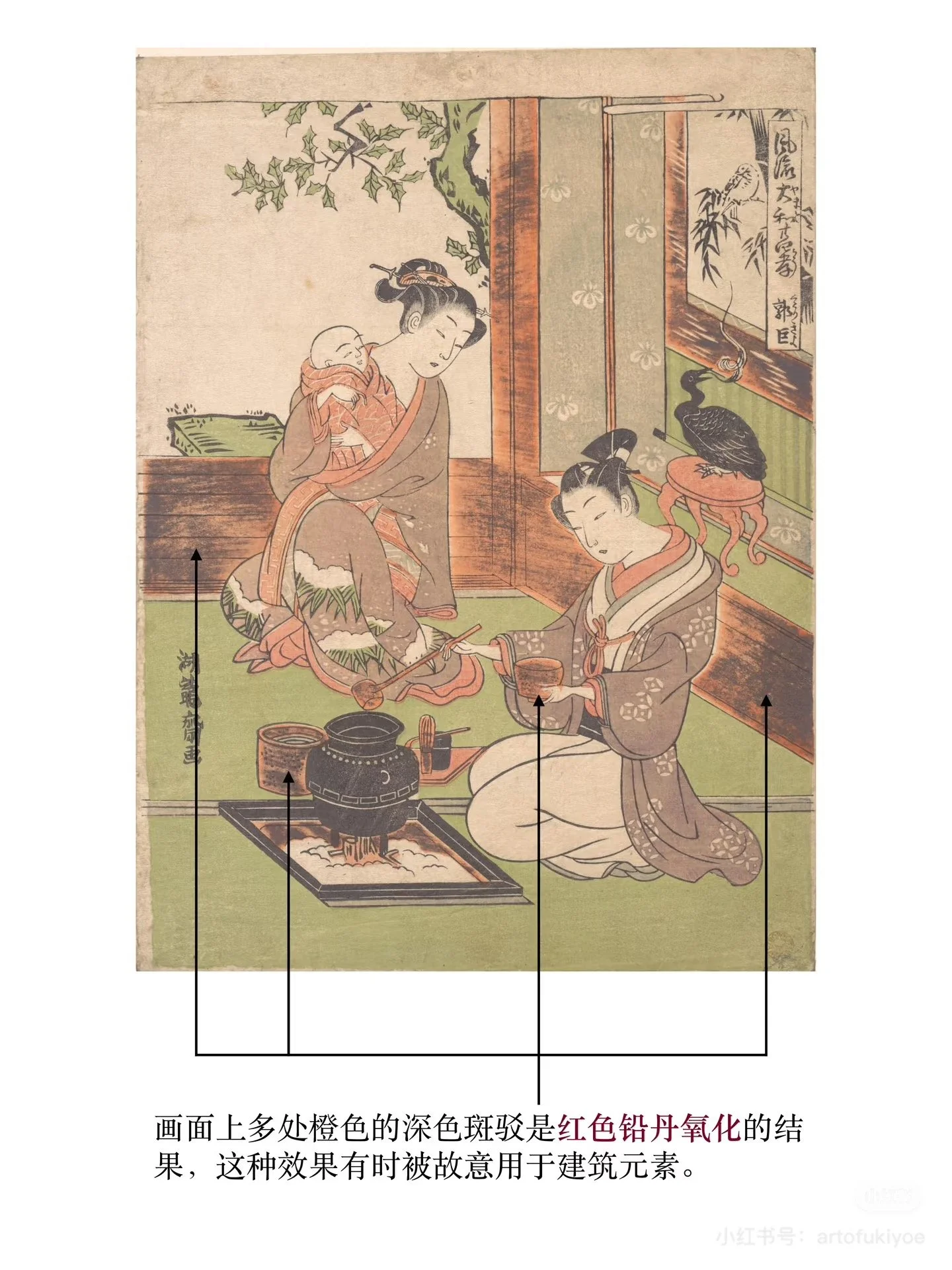

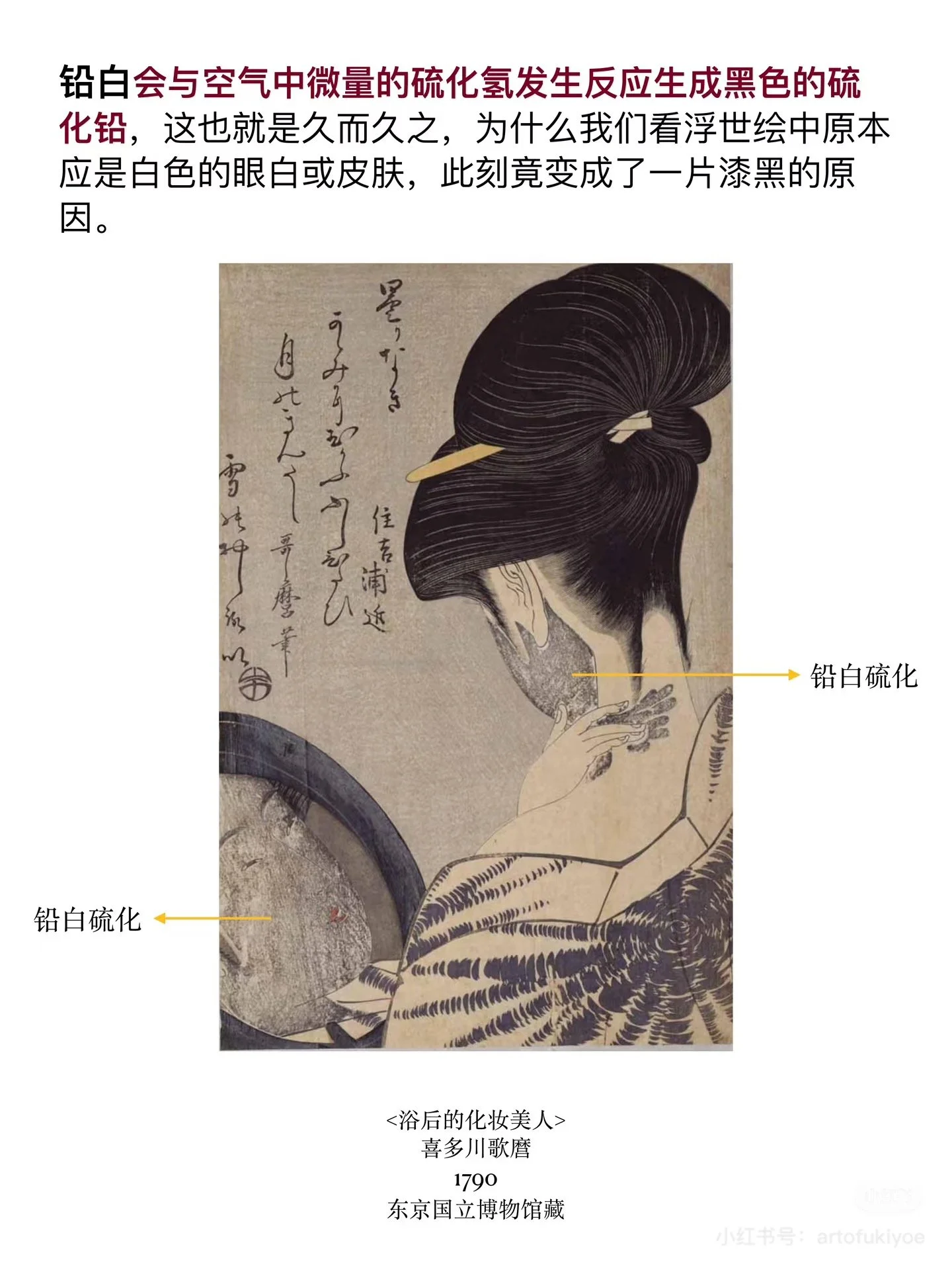

矿物颜料的结构相当稳定,但较为活跃的几种元素会随着时间的流逝与氧气结合,生成氧化物,这也会导致色彩发生改变。在浮世绘中最明显的就是含有铅的几种矿物颜料,铅与氧气结合生成黑色的氧化铅,因此无论是红色的铅丹还是白色的铅白,都会逐渐斑驳变黑。

从科学角度来看,颜料变色的原因十分简单,能被轻易解释和归类,但在鉴赏和收藏时你会发现,褪色与变色却有着无穷无尽的变化,是评判画作价值的重要指标之一。什么颜色会变色,什么颜色不会,会变成什么色呢?如果从“会不会变色”这个角度切入,那么我们可以把颜料分为两组。

A组颜料性质并不稳定,容易出现褪色/变色问题

红色的铅丹和白色的铅白:它们的主要成分是铅,与氧结合形成黑色的氧化铅。人物皮肤、建筑物的墙体柱子等等都容易出现这种变色。

红色的红花:红花是植物染料,可以制成正红、橙红、粉红等多种红色颜料。它的分子结构不耐强光,在被紫外线长期照射后会逐渐从红色转变为暗淡的橙黄或土黄色。

黄色的藤黄:它是艺术史上公认“易褪色”的颜料,其中蕴含的藤黄酸在光照下会逐渐变成褐色。

黄色的郁金/姜黄:它们都依靠姜黄素显色,能制成从金黄到橙红等多种黄色系颜料。长期接触紫外线后它会逐渐变淡,最终褪色消失。

蓝色的露草:露草又叫鸭跖草,它能制成透明度很高的青色或蓝色颜料。它的分子性质极其不稳定,温度、湿度、紫外线都能轻易让它褪色。日本染织匠人制作友禅染时会反向利用它的不稳定性,用鸭跖草汁在布料上绘制的图案会在后续的清洗加热中消失无踪。在浮世绘中难以保留的“梦幻蓝”,在友禅染制作中却成了“天然水消笔”。

B组颜料性质稳定,几乎不会褪色/变色

红色的朱砂:也就是“朱”或“银朱”,它的主要成分是硫化汞,呈鲜艳的橙红色,性质极其稳定,历久弥新。

黄色的石黄:也叫“雌黄”,主要成分是三硫化二砷,它有很强的遮盖力和稳定性,古人曾用它来修改文件中的错别字,成语“信口雌黄”就是从雌黄可以任意涂抹修改文字这个特性中延伸而来的。

蓝色的群青:也就是青金石粉末,深邃鲜艳的蓝色能保持千年不变,但价格昂贵则不利于批量印刷,因此浮世绘中很少使用。

蓝色的蓼蓝:也就是蓝染工艺常用的“靛蓝”,虽然是植物颜料,但稳定性极高。蓼蓝本身是绿色的植物,需要经过浸泡、氧化、加热等工序才能让绿色的叶子变成深蓝色的颜料。其它颜料会遇氧变色,但靛蓝的蓝色本身就是氧化变色后的产物,不会再次变化。

我们也不能忘了复合型颜料,也就是用两种或两种以上颜料混合而成的颜色,两种成分可能都容易褪色,也可能只有其中1种不够稳定,这让褪色问题显得更加复杂。

比如浮世绘中的紫色一般用的是红花和露草混色,两种颜料都不稳定,保存状况不佳的情况下紫色很容易逐渐消失。

紫色颜料逐渐消失的过程

再比如浮世绘中的绿色并非直接从绿色植物中提取,而是用黄色和蓝色混合形成的,其中的靛蓝性质稳定不易变色,但黄色来自不太稳定的藤黄或郁金。藤黄会逐渐褪色为褐色,那原本蓝+黄形成的绿色就会变成蓝+褐,颜色会逐渐暗淡变深;郁金会逐渐褪至无色,那蓝+黄逐渐就只剩下蓝色,最终变成蓝灰色或蓝色。

图1 绿色颜料保存完好

图2 绿色颜料褪色后变成蓝灰色

颜料褪色对画作品相的影响究竟有多大?为什么要关注它呢?

这似乎是一句废话,颜色是绘画作品的核心要素这一,色彩对视觉效果的影响是不言而喻的。但在鉴赏和收藏浮世绘时,颜料褪色有着比美学价值更高的意义,它是判断作品年代、分辨早期浮世绘与近现代复刻品的要素之一。在幕末明治时期,出版商复刻了许多早期的著名浮世绘,而且复刻质量非常优秀,光以画面而言很难与早期浮世绘区分。但早期浮世绘使用的大部分是植物染料,大多都有不同程度的褪色/变色。

以铃木春信的作品为例。他的锦绘作品大部分诞生于1765-1770年之间,保存到今天至少经历了250年以上的岁月,其中所用到的颜料自然也有着不同程度的褪色/变色问题。而制作于幕末明治时期的复刻品却没有时间来帮它“做旧”,从颜料的褪色程度上就能观察到明显的差异。因此颜料的状态就是帮助判断是早期版本还是晚期复刻品的一大助力。

下面的三幅画恰好可以代表“保存良好的早期作品”“保存不当的早期作品”“复刻作品”三种典型情况。

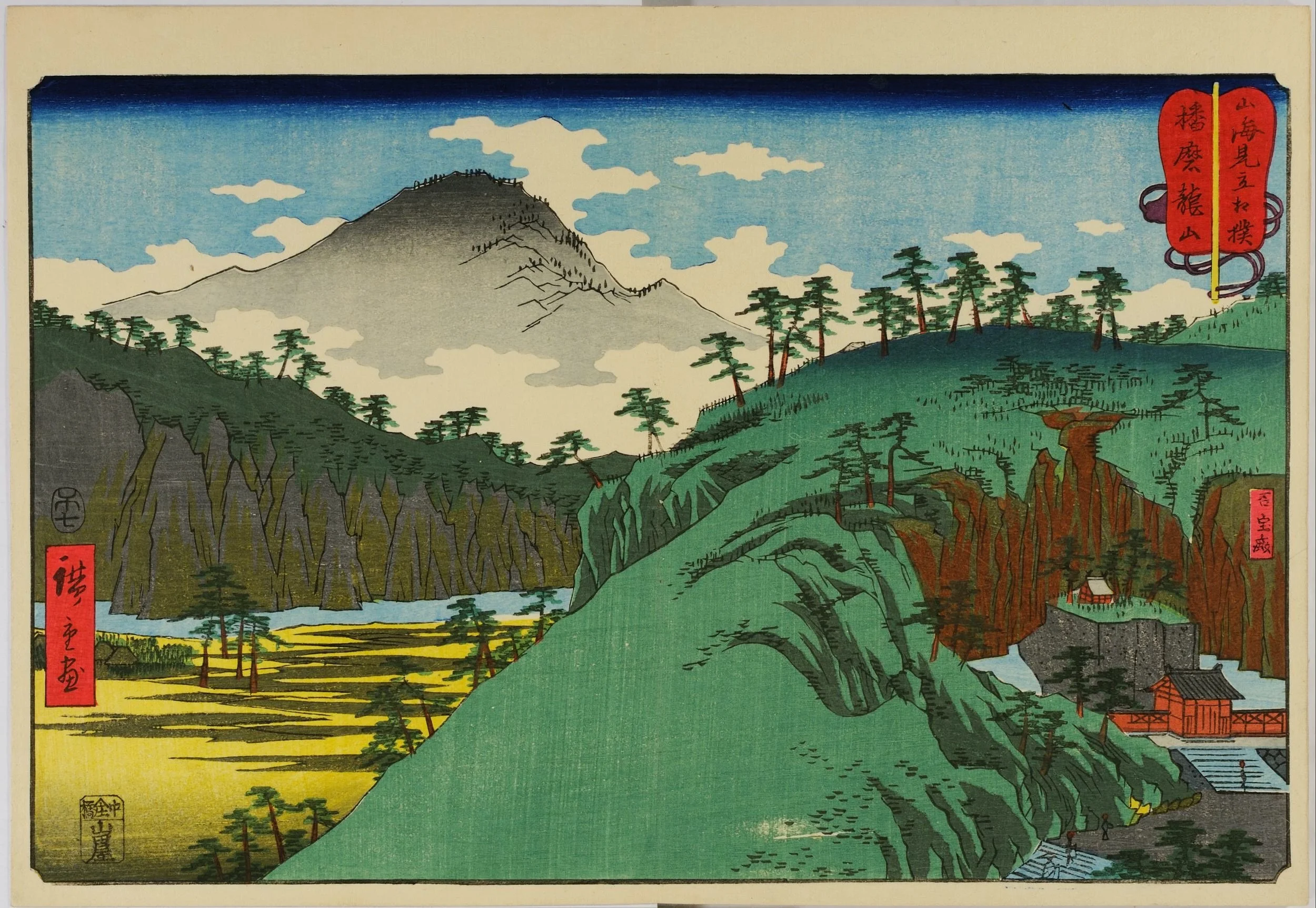

①

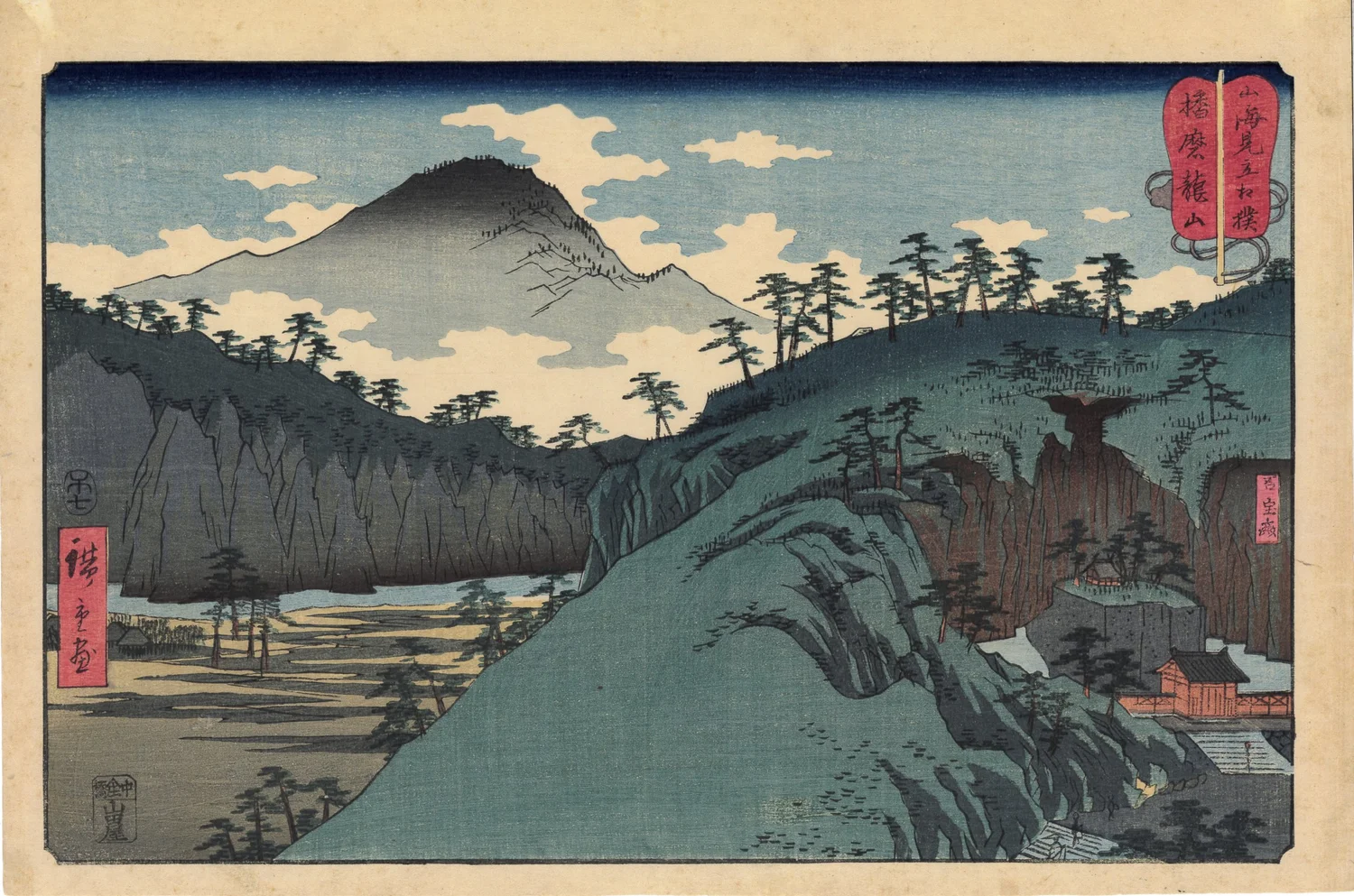

②

③

第一张的保存状态、品相相对而言是最好的,虽然色彩并不明艳,但能看出原本的用色。

第二张保存状况明显不佳,尽管经过了清洗修复,但与第一张对比就能发现褪色导致的颜色差异。比如画面左侧蹲身半跪的美人,她身上穿的原本是一件紫色的和服,在第一张画中虽然颜色明显暗淡了不少,到仍然能看出温暖的紫色基调,而在第二张中已经完全变成了黄褐色。再比如右侧手拿扇子的年轻男性,他身穿的原本应该是一件灰绿色条纹和服,在第1张画中条纹仍然清晰可辨,但在第二张画中却淡到难以察觉,褪色十分明显。

第三张则是近现代复刻品,没有被时光摧残过的颜料格外鲜艳夺目。紫红色和服色泽浓郁饱满、条纹和服线条清晰对比度强烈、人物衣领袖口露出的红色里衣更是明亮抢眼,这些都是早期浮世绘中很难看到的。颜料的物理性质决定了即使是保存良好的早期画作,也不可能有现代复刻品那样的色彩效果。

颜料褪色是判断价值的唯一标准吗?它准确吗?

以收藏鉴赏的公认逻辑而言,品相越好保存越完整的画作价值就越高,这是毋庸置疑的真理。但这也容易催生出一个错误的刻板印象——“看上去越漂亮、色彩越鲜艳的状态越好,价值也越高”。浮世绘也受时间流逝的影响,颜料自然褪色带来的岁月感是它本身固有的属性,也是它魅力的源头之一。复刻品固然也有它的美,有自己的市场和受众,但一味追求“新”“艳丽”只会让人失去欣赏早期原版作品的能力,也容易在选择藏品时“上当”。

那是不是说明越是早期的作品就越破、颜色越暗淡呢?当然也不能这样一刀切。有一些早期原版画作是幸运的,它们在数百年的传承之中始终被保护,最大限度保持了当年制作时的色泽和风貌。在早期作品中看到娇嫩的粉色、妩媚的紫色、生机勃勃的绿色……这都是在鉴赏收藏和学习过程中会让我无比惊喜的瞬间。颜料的状态是帮助判定的一个要素,但不能成为对画作价值、年代判定的“一刀切”标准。

<清水小町>; 铃木春信; 1767-1768年

那么我们怎么才能准确判断画作的年代、分析是保存良好的早期作品还是制作精良的复刻品、如何了解颜料的成分,颜料褪色的原理又是如何分析得出的呢?

也许有人会说这一行靠的是经验和眼力,但我不这样认为,不讲证据的“眼力”不过是盲目自信,是缺乏专业性的猜测。在研究机构、博物馆、一流大学的研究室中,专业学者正在通过各种科学手段来剖析浮世绘背后的种种秘密。以颜料为例,通过光谱分析来确定颜料中所含的化学物质、通过成分分析来了解它的来源,这些技术手段会帮助我们了解画作的真实年代和所用颜料。浮世绘的品鉴也是一门可靠的科学,而不是任何人可以主观臆断下结论的玄学。

在欣赏中发现问题,在研究学习中收获知识,在收藏中提升认知,这是我认知中一个浮世绘爱好者应有的心态。浮世绘不仅仅只是一件可供赏玩或投资的艺术品,它也是引导你学习和思考的钥匙。

Sharon